除皱针的效果维持时间通常在4-6个月,具体时长与个体代谢速度、注射部位、药物类型等因素相关。

1、代谢差异:

人体对肉毒杆菌毒素的代谢速率存在个体差异。新陈代谢较快的人群,药物分解速度相对更快,效果维持时间可能缩短至3-4个月;代谢较慢者效果可持续6个月以上。年龄增长导致的代谢减缓可能延长药物作用时间。

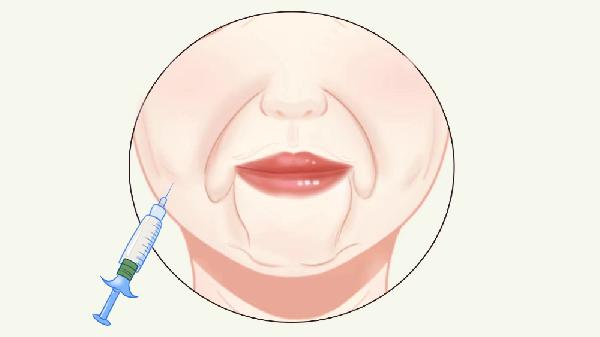

2、注射区域:

不同面部肌肉群的活跃度影响药效持续时间。额头等大肌肉群因日常表情活动频繁,肌肉收缩加速药物代谢,效果通常维持4个月左右;眼周等小肌肉群活动较少,药效可能延长至5-6个月。

3、药物选择:

常见肉毒毒素品牌如保妥适、衡力、吉适的分子结构和纯度存在差异。保妥适因稳定性较高,维持时间通常比衡力长1-2个月;新型制剂吉适采用独特配方,部分临床数据显示其效果可持续7-8个月。

4、注射技术:

精准的肌肉定位和剂量分配直接影响药效持续时间。经验丰富的医师能根据肌肉厚度调整注射层次,避免药物扩散到非目标区域。单点过量注射可能导致局部耐药性,反而缩短效果维持期。

5、术后护理:

注射后24小时内避免平躺、按摩可减少药物扩散。建议术后一周内减少剧烈运动、高温环境暴露,这些行为会加速局部血液循环导致药物代谢加快。规律补充维生素B族有助于维持神经肌肉接头的药物敏感性。

为延长除皱效果,可间隔3-4个月进行补打,但每年不宜超过3次。日常配合使用含胜肽的护肤品,适度补充胶原蛋白,避免过度紫外线照射。注射后出现轻微肿胀属正常现象,48小时内冷敷处理。建议选择正规医疗机构操作,确保使用国家批准的正规产品。