多发性骨髓瘤是一种恶性浆细胞增殖性疾病,主要表现为骨髓中异常浆细胞克隆性增生、骨质破坏及免疫球蛋白异常分泌。其典型症状包括骨痛、贫血、肾功能损害、高钙血症和反复感染。

1、病因机制:

多发性骨髓瘤的确切病因尚未完全明确,可能与遗传易感性、电离辐射暴露、慢性抗原刺激等因素相关。约50%患者存在染色体异常,如13号染色体缺失或t4;14易位。长期接触苯等化学物质也可能增加患病风险。

2、典型症状:

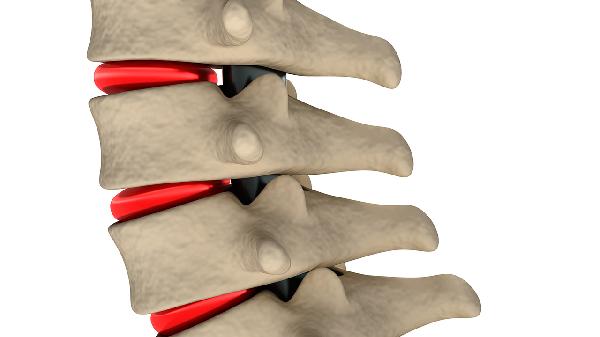

骨痛是最常见首发症状,多发生于脊柱和骨盆,由溶骨性病变引起。贫血表现为乏力、气短,因骨髓造血受抑制导致。肾功能损害可见泡沫尿、水肿,与轻链蛋白沉积有关。高钙血症会引发口渴、嗜睡,严重者可出现心律失常。

3、诊断标准:

诊断需满足骨髓浆细胞比例≥10%并伴有相关器官损害。血清蛋白电泳可见M蛋白峰,尿本周蛋白检测阳性。影像学检查能发现骨质疏松、病理性骨折等骨质改变。荧光原位杂交技术可检测细胞遗传学异常。

4、治疗方案:

无症状患者可暂观察,有症状者需系统治疗。蛋白酶体抑制剂硼替佐米联合地塞米松是基础方案,免疫调节剂来那度胺也常用。自体造血干细胞移植适用于年轻患者。双膦酸盐类药物可延缓骨破坏,放疗用于局部骨痛控制。

5、预后因素:

国际分期系统根据β2微球蛋白和白蛋白水平分为三期。存在del17p等高风险细胞遗传学异常者预后较差。治疗后达到完全缓解者中位生存期可达7-10年,复发难治患者生存期显著缩短。

患者应保持适度活动预防骨质疏松,每日饮水量需达2000毫升以上以预防肾功能损害。饮食需保证优质蛋白摄入但避免过量,推荐鱼肉、蛋清等易消化蛋白。避免剧烈运动防止病理性骨折,建议进行游泳、太极等低冲击运动。定期监测血钙、肌酐等指标,出现新发骨痛或发热需及时就诊。疫苗接种建议选择灭活疫苗,避免使用减毒活疫苗。