老年人神经衰弱可通过心理疏导、作息调整、营养补充、适度运动、药物干预等方式治疗,通常由脑功能减退、慢性疾病、睡眠障碍、精神压力、环境适应能力下降等原因引起。

1、心理疏导:

长期焦虑或情绪压抑会加重神经衰弱症状。认知行为疗法可帮助老年人纠正负面思维模式,正念训练能缓解过度警觉状态。家属应避免指责式沟通,每周至少3次陪伴倾听,必要时寻求心理咨询师介入。

2、作息调整:

昼夜节律紊乱会加剧大脑疲劳感。建议固定22点前就寝,午休不超过30分钟,睡前2小时避免蓝光刺激。卧室温度保持在20-24℃,使用遮光窗帘改善睡眠环境,晨起后接触阳光30分钟调节生物钟。

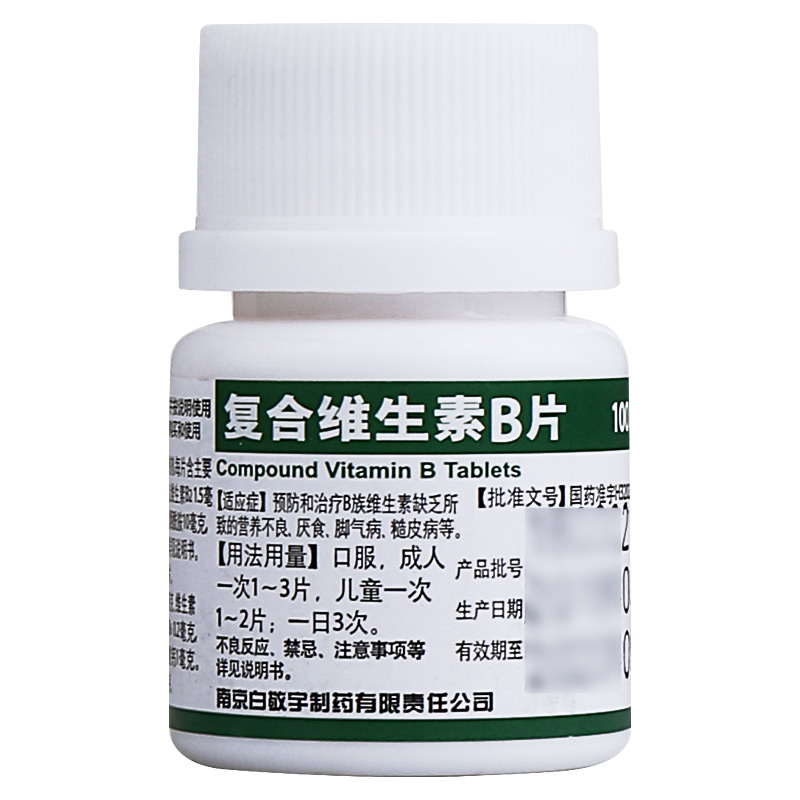

3、营养补充:

维生素B族缺乏会影响神经传导功能。每日需摄入200g深色蔬菜补充叶酸,适量进食核桃、三文鱼获取ω-3脂肪酸。乳制品中的色氨酸可促进血清素合成,必要时在医生指导下服用复合维生素B片剂。

4、适度运动:

长期静坐会降低脑部血氧供应。推荐八段锦、太极等低强度运动,每周5次每次30分钟,运动时心率控制在220-年龄×60%范围内。水中散步可减轻关节负担,团体舞蹈类活动兼具社交功能。

5、药物干预:

神经衰弱可能与脑血管硬化、甲状腺功能减退等因素有关,通常表现为注意力涣散、易激惹等症状。轻症可使用谷维素调节植物神经,中重度需短期服用劳拉西泮缓解焦虑,黛力新适用于伴随抑郁情绪者,所有用药需神经内科评估。

日常饮食可增加小米、莲子等安神食材,运动选择心率不超过100次/分的舒缓项目,卧室夜间噪音需控制在40分贝以下。若出现持续1个月以上的记忆减退或情绪失控,需进行脑电图与甲状腺功能检查。建立规律的社交活动安排,通过书法、园艺等专注性活动转移对躯体不适的过度关注。