体热可能与肾阴虚、湿热体质、激素水平异常、甲状腺功能亢进、慢性炎症等因素有关,可通过滋阴降火、清热利湿、药物调节、对症治疗等方式改善。

1、肾阴虚:

中医理论中肾阴虚可导致虚火内生,表现为手足心热、夜间盗汗、腰膝酸软。日常可食用银耳、百合、黑芝麻等滋阴食物,避免辛辣燥热食材。若伴随耳鸣遗精,需在中医师指导下使用六味地黄丸、知柏地黄丸等方剂调理。

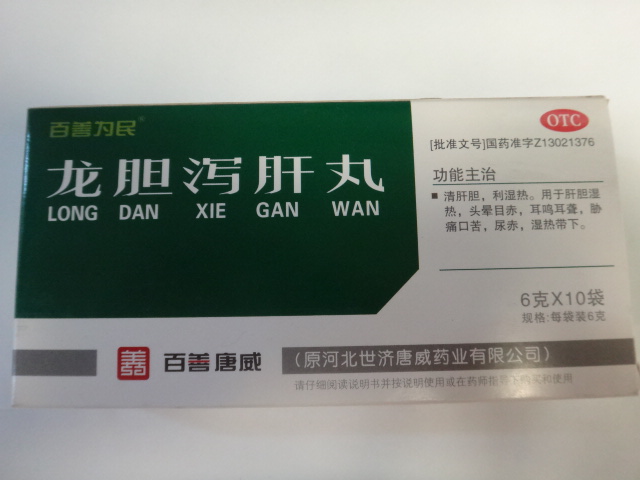

2、湿热体质:

长期饮酒或高脂饮食易形成湿热体质,出现口苦体臭、皮肤油腻、小便黄赤等症状。建议增加冬瓜、薏米、绿豆等利湿食材摄入,配合八段锦等温和运动促进排汗。严重者可遵医嘱服用龙胆泻肝丸、二妙丸等中成药。

3、激素失衡:

雄激素水平过高可能引起基础代谢率升高,导致多汗怕热。此类情况需通过血清睾酮检测确认,必要时使用雌激素拮抗剂如他莫昔芬,或5α-还原酶抑制剂非那雄胺进行调节,同时需排查垂体瘤等器质性疾病。

4、甲亢因素:

甲状腺功能亢进会导致产热增加,常见心悸消瘦、眼球突出等症状。确诊需检查TSH、FT3等指标,治疗可选用甲巯咪唑、丙硫氧嘧啶等抗甲状腺药物,顽固性病例可能需要放射性碘治疗或甲状腺次全切除术。

5、慢性炎症:

潜伏性感染如慢性前列腺炎、牙周炎等会引起低热,多伴有局部疼痛或疲劳感。建议完善C反应蛋白检测,细菌性炎症可使用多西环素、左氧氟沙星等抗生素,同时需加强锌、维生素C等抗炎营养素补充。

调整生活方式对改善体热症状具有基础作用。每日保持30分钟有氧运动如游泳、快走,避免高温环境下剧烈活动。饮食选择苦瓜、梨子等凉性食材,限制羊肉、韭菜等温补食物。保证充足睡眠有助于调节自主神经功能,若持续发热超过37.3℃或伴随体重骤减,需及时排查结核、肿瘤等重大疾病。