放射性肠炎通常无法自行恢复,需要医学干预和长期护理。该病由放射治疗损伤肠道黏膜引起,症状持续性与放射剂量、治疗部位及个体差异密切相关。

功能主治:主要用于过敏性与炎症性疾病。

用法用量:1.补充替代治疗法:口服,1次5-10mg,一日10-60mg,早晨起床后服用2/3,下午服用1/3。2.抗炎:口服一日5-60mg,疗程剂量根据病情不同而异。3.自身免疫性疾病:口服,每日40-60mg,病情稳定后酌减。4.过敏性疾病:每日20-40mg,症状减轻后每隔1-2日减少5mg。5.防止器官移植排异反应:一般术前1-2天开始每日口服100mg,术后一周改为每日60mg。6.治疗急性白血病、恶性肿瘤等:每日口服60-80mg症状缓解后减量。

一、急性期症状及处理:

急性放射性肠炎多出现在放疗后1-2周,表现为腹泻、腹痛、里急后重等症状。此阶段需暂停放射治疗,采用蒙脱石散等黏膜保护剂缓解腹泻,配合谷氨酰胺制剂促进肠黏膜修复。每日记录排便次数和性状,保持肛周皮肤清洁干燥,使用温水坐浴减轻局部刺激。

二、慢性期管理策略:

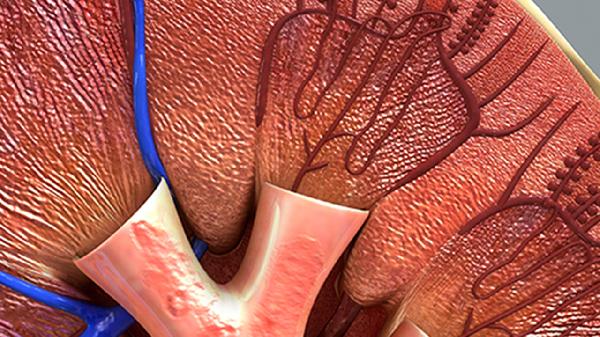

慢性病变常在放疗结束6个月后出现,可能伴随肠梗阻、瘘管形成等严重并发症。肠镜检查可见黏膜充血糜烂、毛细血管扩张。治疗需根据病变程度选择方案:轻度者采用柳氮磺吡啶栓剂局部给药,中重度者需联用泼尼松等糖皮质激素,合并狭窄时需行肠镜下球囊扩张术。

日常护理需坚持低渣饮食,避免牛奶等产气食物,每日补充1500ml以上水分。推荐分6-8次少量进食,烹饪方式以蒸煮为主。可进行腹式呼吸训练改善肠道蠕动,每周3次30分钟步行锻炼增强体质。出现持续便血、体重骤降等情况需立即复查肠镜,警惕放射性肠炎继发肠穿孔的风险。