脚上水泡可能由摩擦刺激、高温烫伤、真菌感染、过敏反应、湿疹等因素引起,可通过局部消毒、抗感染药物、抗过敏治疗、皮肤屏障修复、就医处理等方式缓解。

1、摩擦刺激:

长时间行走或穿着不合脚鞋袜导致皮肤表层分离形成水泡。避免继续摩擦,用碘伏消毒后保留表皮覆盖,较大水泡可无菌穿刺引流。

2、高温烫伤:

接触热水、热油或暴晒引发局部组织液渗出。立即冷水冲洗20分钟,涂抹磺胺嘧啶银乳膏预防感染,避免自行挑破水泡。

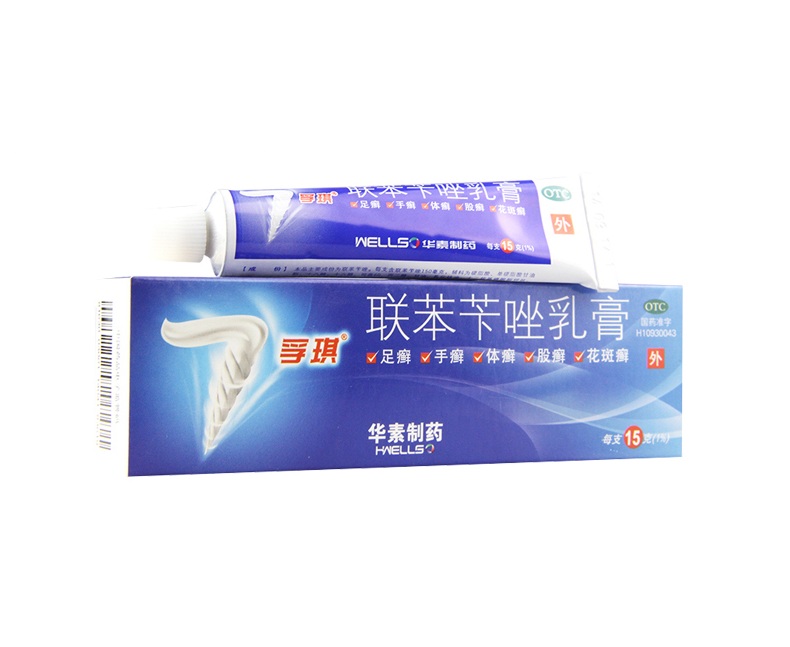

3、真菌感染:

足癣患者可能出现群集性小水泡伴脱屑瘙痒。外用联苯苄唑乳膏、特比萘芬喷雾,穿透气棉袜,不与他人共用拖鞋。

4、过敏反应:

接触洗涤剂、染剂等化学物质引发接触性皮炎。口服氯雷他定缓解瘙痒,局部涂抹氢化可的松软膏,远离过敏原。

5、湿疹病变:

遗传或免疫异常导致慢性炎症性水泡。使用吡美莫司乳膏调节免疫,配合尿素软膏保湿修复,严重时需光疗。

日常选择透气网面运动鞋,运动时穿戴双层吸汗袜减少摩擦;每日用温水泡脚后涂抹含神经酰胺的润肤霜;出现化脓、发热或水泡反复发作需排查糖尿病、自身免疫疾病等系统性问题,皮肤科真菌镜检可明确诊断。