先天性白内障可能由遗传因素、孕期感染、代谢异常、药物或毒素暴露、眼部发育异常等原因引起。

1、遗传因素:

约25%-50%的先天性白内障与遗传相关,常染色体显性遗传最为常见。目前已发现超过100个基因突变可能导致晶状体蛋白结构异常或代谢紊乱,如CRYAA、CRYBB2等基因突变。这类患儿可能合并其他系统异常,需进行基因检测和家族遗传咨询。

2、孕期感染:

妊娠早期感染风疹病毒是典型致病因素,病毒可干扰胎儿晶状体发育。其他如弓形虫、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒等感染也可能导致晶状体混浊。感染时间越早,晶状体损伤越严重,常伴随心脏畸形、耳聋等全身症状。

3、代谢异常:

半乳糖血症患儿因缺乏半乳糖-1-磷酸尿苷酰转移酶,半乳糖代谢产物沉积在晶状体导致混浊。糖尿病母亲婴儿因高血糖环境影响晶状体渗透压平衡,也可能出现暂时性白内障。这类代谢性白内障可通过新生儿筛查早期发现。

4、药物毒素暴露:

孕期使用糖皮质激素、四环素类抗生素等药物可能干扰晶状体上皮细胞分化。接触电离辐射或有机溶剂等环境毒素同样具有致畸风险。这些外源性因素造成的损伤多发生在妊娠3-8周晶状体形成关键期。

5、眼部发育异常:

原始玻璃体动脉残留、永存胚胎血管等眼部发育异常可阻碍晶状体正常代谢。前段发育异常综合征如Peter异常、Axenfeld-Rieger综合征常合并白内障,这类病例多需通过超声生物显微镜检查明确诊断。

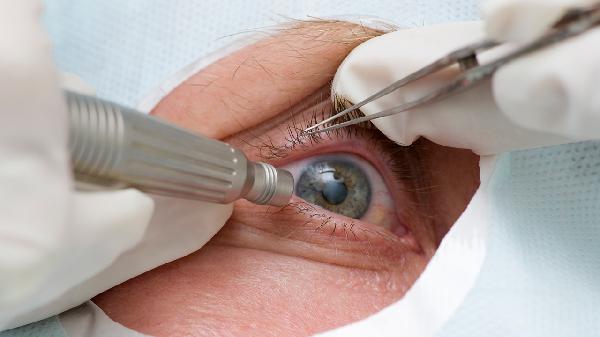

对于先天性白内障患儿,建议出生后尽早进行眼科专科检查,3月龄前完成手术干预可最大限度促进视觉发育。术后需长期随访屈光矫正和弱视训练,母乳喂养期间母亲应避免使用可能通过乳汁分泌的药物。保持均衡营养补充维生素A、C、E等抗氧化物质,避免剧烈运动防止人工晶体移位,定期监测眼压和眼底情况。