老年人血液黏稠可通过调整饮食、增加运动、药物治疗、控制基础疾病、定期监测等方式改善。血液黏稠通常由脱水、血脂异常、糖尿病、高血压、红细胞增多症等因素引起。

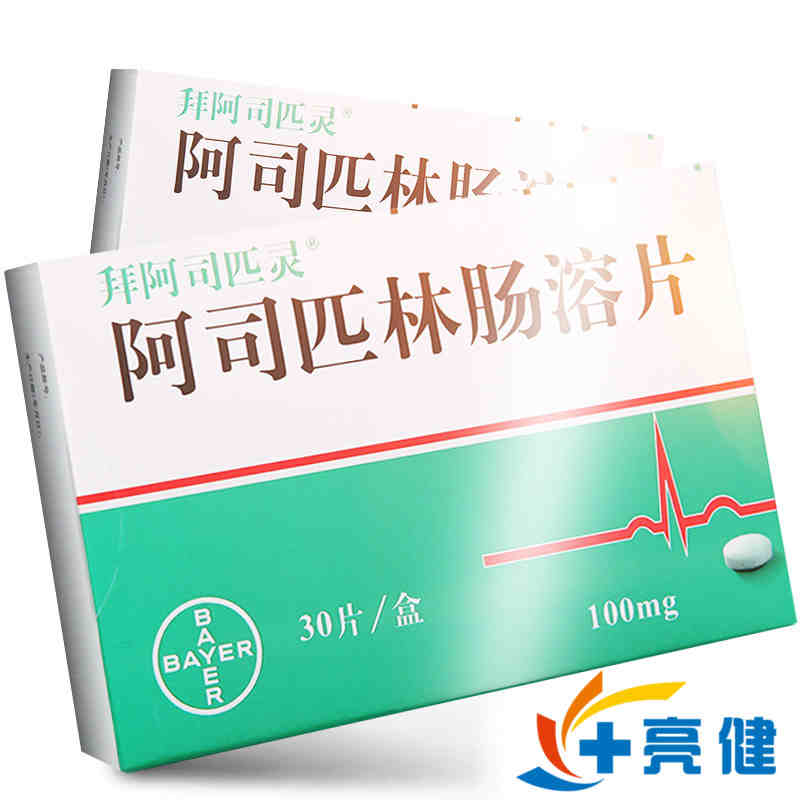

功能主治:适应症为阿司匹林对血小板聚集的抑制作用,因此阿司匹林肠溶片适应症如下:降低急性心肌梗死疑似患者的发病风险预防心肌梗死复发中风的二级预防降低短暂性脑缺血发作(TIA)及其继发脑卒中的风险降低稳定性和不稳定性心绞痛患者的发病风险动脉外科手术或介入手术后,如经皮冠脉腔内成形术(PTCA),冠状动脉旁路术(CABG),颈动脉内膜剥离术,动静脉分流术预防大手术后深静脉血栓和肺栓塞降低心血管危险因素者(冠心病家族史、糖尿病、血脂异常、高血压、肥胖、抽烟史、年龄大于50岁者)心肌梗死发作的风险。

用法用量:拜阿司匹灵宜在饭后温水服用,不可空腹服用。本品为肠溶片,必须整片服用。在治疗心肌...

减少高脂肪、高胆固醇食物摄入,如动物内脏、肥肉等。增加富含不饱和脂肪酸的食物,如深海鱼类、坚果。多食用新鲜蔬菜水果,补充膳食纤维和抗氧化物质,有助于降低血液黏稠度。建议每日饮水1500-2000毫升,避免脱水导致血液浓缩。

适度有氧运动如快走、太极拳等可促进血液循环,每周3-5次,每次30分钟为宜。运动时心率控制在220-年龄×60%-70%范围内。避免久坐不动,每小时起身活动5-10分钟。运动需循序渐进,避免剧烈运动引发心脑血管意外。

在医生指导下可使用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、氯吡格雷,或抗凝药物如华法林。降脂药物如阿托伐他汀钙、瑞舒伐他汀钙可改善血脂异常。红细胞增多症患者可能需要放血疗法或羟基脲等药物控制红细胞数量。

严格管理糖尿病患者的血糖水平,高血压患者需将血压控制在140/90mmHg以下。高尿酸血症患者需限制嘌呤摄入并使用降尿酸药物。慢性阻塞性肺疾病患者应改善缺氧状态。这些基础疾病的控制对改善血液流变学指标至关重要。

每3-6个月检查血常规、血流变、凝血功能等指标。监测血脂、血糖、血压变化。记录日常饮水量、运动情况和用药反应。发现指标异常及时就医调整治疗方案。血液黏稠度显著增高或伴有头晕、胸闷等症状时应立即就医。

老年人血液黏稠的日常护理需特别注意保持规律作息,避免熬夜和过度劳累。冬季注意保暖,防止寒冷刺激导致血管收缩。戒烟限酒,减少对血管内皮细胞的损害。可适量饮用淡绿茶,其中的茶多酚有助于改善微循环。保持乐观心态,避免情绪波动过大。定期进行眼底检查、颈动脉超声等筛查,早期发现动脉硬化迹象。若出现突发性头痛、肢体麻木等警示症状,应立即就医排除血栓性疾病。