手部水泡可通过局部消毒、保护创面、外用药物、口服药物、穿刺引流等方式治疗。水泡通常由摩擦刺激、接触性皮炎、真菌感染、烫伤、自身免疫性疾病等原因引起。

1、局部消毒:

使用碘伏或生理盐水清洁水泡及周围皮肤,每日2-3次。消毒时避免弄破水泡,可预防继发感染。小水泡经消毒处理后多能自行吸收,无需特殊干预。

2、保护创面:

对易摩擦部位的水泡,可用无菌纱布覆盖或佩戴防护指套。水泡较大时可使用水胶体敷料,既能吸收渗液又能缓冲压力。避免直接撕扯水泡表皮,完整表皮是最佳天然敷料。

3、外用药物:

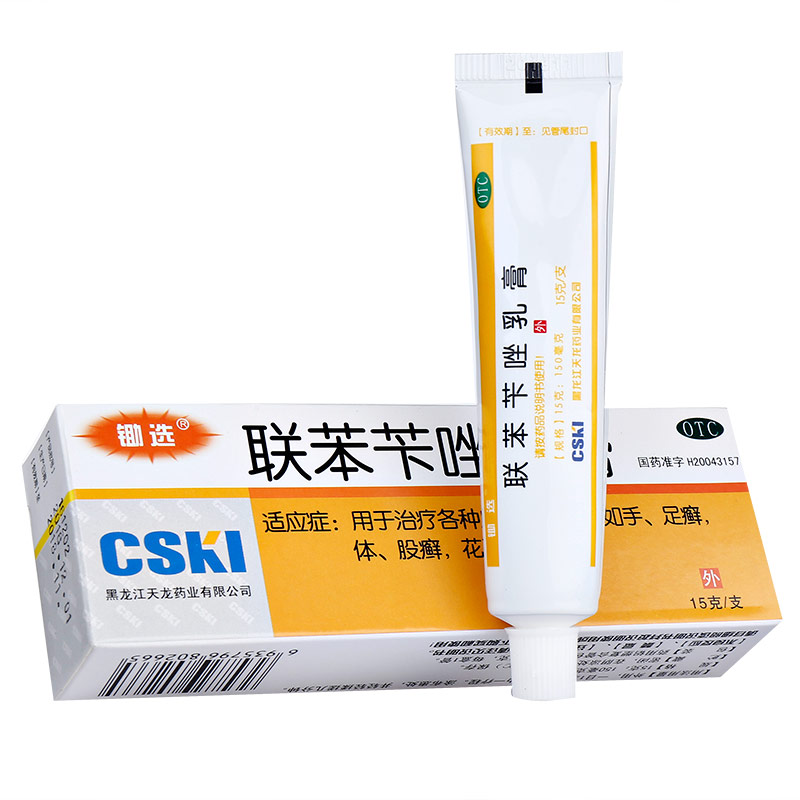

真菌感染引起的水泡可涂抹联苯苄唑乳膏或特比萘芬软膏。过敏性水泡可短期使用氢化可的松乳膏。烫伤性水泡可外用磺胺嘧啶银乳膏,所有外用药需在医生指导下使用。

4、口服药物:

疱疹病毒感染需口服阿昔洛韦,严重接触性皮炎可短期服用氯雷他定。自身免疫性水疱病如天疱疮需系统使用泼尼松等免疫抑制剂,具体用药方案由专科医生制定。

5、穿刺引流:

直径超过1厘米的张力性水泡需无菌穿刺,用注射器从边缘抽吸渗液。穿刺后保留表皮覆盖创面,涂抹莫匹罗星软膏预防感染。禁止自行撕破水泡或使用未消毒器具处理。

治疗期间保持手部干燥,避免接触洗涤剂等刺激性物质。穿着透气的棉质手套可减少摩擦,每日用温水浸泡15分钟促进愈合。饮食注意补充维生素A、C和锌元素,有助于皮肤修复。若水泡持续增大、化脓或伴随发热,需及时就医排查带状疱疹、大疱性类天疱疮等严重疾病。糖尿病患者出现手部水泡应尽早就诊,预防感染扩散导致严重后果。