缺血性心脏病可通过药物治疗、介入治疗、外科手术、生活方式调整、心脏康复训练等方式治疗。缺血性心脏病通常由冠状动脉粥样硬化、血栓形成、血管痉挛、炎症反应、遗传因素等原因引起。

功能主治:用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件:心肌梗死患者(从几天到小于35天),缺血性卒中患者(从7天到小于6个月)或确诊外周动脉性疾病的患者。急性冠脉综合征的患者-非ST段抬高性急性冠脉综合征(包括不稳定性心绞痛或非Q波心肌梗死),包括经皮冠状动脉介入术后置入支架的患者,与阿司匹林合用。-用于ST段抬高性急性冠脉综合征患者,与阿司匹林联用,可合并在溶栓治疗中使用。

用法用量:成人和老年人:通常推荐成人75mg1日1次口服给药,但根据年龄、体重、症状可50mg1日1次口服给药,与或不与食物同服。其余详见说明书。

1、药物治疗

药物治疗是缺血性心脏病的基础治疗手段,常用药物包括抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片,可抑制血小板聚集预防血栓形成。他汀类药物如阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片能降低血脂稳定斑块。硝酸酯类药物如硝酸甘油片、单硝酸异山梨酯片可扩张冠状动脉改善心肌供血。β受体阻滞剂如美托洛尔缓释片、比索洛尔片可减轻心脏负荷。血管紧张素转换酶抑制剂如培哚普利叔丁胺片、福辛普利钠片有助于改善心室重构。

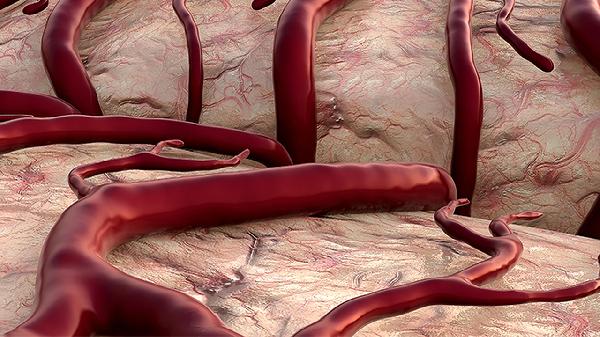

2、介入治疗

介入治疗主要包括经皮冠状动脉介入术,通过球囊扩张和支架植入解除血管狭窄。药物涂层支架可显著降低再狭窄概率。对于急性心肌梗死患者,急诊介入治疗能快速开通闭塞血管。旋磨术适用于严重钙化病变,血管内超声可精准评估病变性质。介入治疗创伤小恢复快,但术后需长期服用抗血小板药物预防支架内血栓。

3、外科手术

冠状动脉旁路移植术是治疗多支血管病变的主要外科手段,常用乳内动脉、桡动脉或大隐静脉作为桥血管。微创冠状动脉搭桥术可减少手术创伤,杂交手术结合介入和外科技术优势。术中体外循环或非体外循环方式需根据病情选择,术后需密切监测桥血管通畅率。心脏移植适用于终末期缺血性心肌病患者。

4、生活方式调整

生活方式干预包括严格戒烟限酒,烟草中的尼古丁会损伤血管内皮。采用地中海饮食模式,控制总热量摄入,减少饱和脂肪酸和反式脂肪酸。每日钠盐摄入不超过5克,增加全谷物、蔬菜水果和深海鱼类摄入。保持规律有氧运动,每周至少150分钟中等强度运动。控制体重使体质指数维持在正常范围,腰围男性不超过90厘米、女性不超过85厘米。

5、心脏康复训练

心脏康复分为急性期、恢复期和维持期三阶段,包括运动训练、营养指导、心理支持和危险因素管理。运动处方需个体化制定,逐步提高运动耐量。通过心肺运动试验评估运动风险,采用心率、自觉疲劳程度监控运动强度。呼吸训练可改善肺功能,抗阻训练增加肌肉力量。心理干预缓解焦虑抑郁,戒烟咨询降低复发风险。

缺血性心脏病患者需长期规范治疗和随访监测,定期复查血脂、血糖、血压等指标。随身携带急救药物如硝酸甘油片,出现持续胸痛立即就医。保持情绪稳定避免过度劳累,冬季注意保暖防止血管痉挛。合并糖尿病、高血压等基础疾病需严格控制,家属应学习心肺复苏技能。建立健康档案记录用药情况和症状变化,与医生保持良好沟通及时调整治疗方案。