秃头从中间开始主要与雄激素性脱发、毛囊分布特点、局部血供差异、机械摩擦刺激以及遗传易感性等因素有关。

1、雄激素性脱发:

头顶区域毛囊对二氢睾酮DHT更敏感,DHT会缩短毛囊生长周期,导致毛发逐渐变细变软。这种脱发模式在医学上称为"男性型脱发",表现为前额发际线后移和头顶稀疏同步发展,最终形成特征性的"地中海"式脱发。

2、毛囊分布特点:

头顶部毛囊密度天然低于枕部,且毛囊倾斜角度较大。这种解剖结构使毛囊更易受到外力牵拉,毛乳头细胞营养供应相对不足,导致该区域毛发更早进入退行期。枕部毛囊因结构垂直且密集,通常保留至最后。

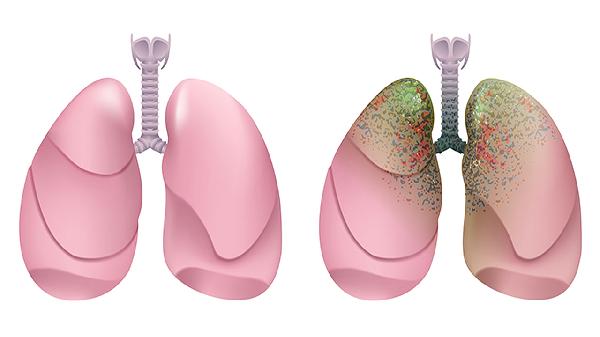

3、局部血供差异:

头顶皮肤血管网呈放射状分布,末梢血管密度较低。相比枕部丰富的血管吻合支,头顶血流量减少约30%,导致毛囊获得的氧气和营养物质减少。长期微循环障碍会加速毛囊萎缩进程。

4、机械摩擦刺激:

日常梳头、洗发等动作对头顶区域的物理摩擦最频繁,紫外线直射也集中在头顶。持续外力刺激会引发毛囊微小炎症,促使胶原纤维增生包裹毛囊,这种慢性损伤在医学上称为"牵引性脱发"。

5、遗传易感性:

AR基因变异会使头顶毛囊DHT受体过度表达,而枕部毛囊因存在抗凋亡蛋白BCL-2通常不受影响。家族遗传史阳性者,头顶毛囊凋亡速度可比常人快2-3倍,这是脱发区域选择性的根本原因。

建议每日摄入含锌、铁、维生素B族的食物如牡蛎、菠菜、全麦面包,避免高糖高脂饮食加重皮脂分泌。选用宽齿梳减少牵拉,洗头水温控制在38℃以下。适度按摩头皮可改善血液循环,但需注意手法轻柔。若脱发区域直径超过5厘米或伴有明显头皮炎症,应及时就诊皮肤科进行专业评估。保持规律作息和情绪稳定对延缓脱发进展有积极作用,夜间11点前入睡有助于毛囊修复。