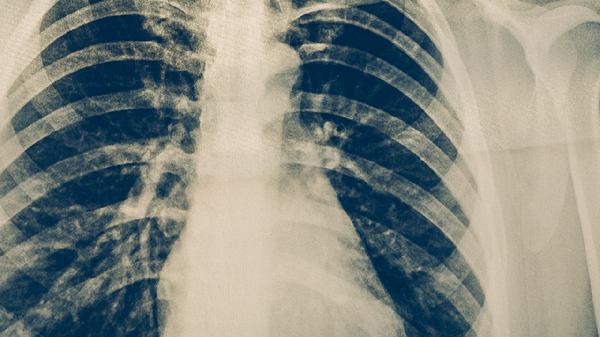

新生儿肺透明膜病可通过肺表面活性物质替代治疗、持续气道正压通气、机械通气、支持治疗及预防感染等方式治疗。该病主要由早产导致肺表面活性物质缺乏引起,通常表现为进行性呼吸困难、发绀、三凹征等症状。

1、肺表面活性物质替代治疗:

通过气管内滴注外源性肺表面活性物质如猪肺磷脂、牛肺表面活性剂直接补充不足成分,可显著改善肺泡稳定性。治疗需在出生后早期进行,通常需重复给药2-3次,需严格无菌操作避免继发感染。

2、持续气道正压通气:

采用鼻塞或面罩给予5-8cmH2O正压通气,防止呼气末肺泡萎陷。适用于轻中度患儿,能减少机械通气需求。需密切监测血氧饱和度,维持PaO2在50-70mmHg,避免氧中毒导致视网膜病变。

3、机械通气:

对严重呼吸衰竭患儿采用高频振荡通气或常频通气模式,参数设置需低潮气量4-6ml/kg防止气压伤。同步监测血气分析,逐步下调呼吸机参数直至撤机,平均通气时间为5-7天。

4、支持治疗:

维持中性温度环境36.5-37.2℃,通过静脉营养保证热量供给120-150kcal/kg/d。纠正酸中毒时慎用碳酸氢钠,优先通过改善通气调节pH值。严格控制液体入量80-100ml/kg/d预防动脉导管开放。

5、预防感染:

严格手卫生及消毒隔离措施,对侵入性操作预防性使用抗生素如氨苄西林+庆大霉素。延迟脐带结扎60秒可减少输血需求,母乳喂养可降低坏死性小肠结肠炎风险。

对于早产高风险孕妇,产前使用地塞米松促进胎肺成熟可降低发病率。出院后需定期随访肺功能及神经发育,避免二手烟暴露。母乳喂养时添加母乳强化剂保证营养,按计划接种疫苗预防呼吸道合胞病毒感染。居家环境保持湿度50%-60%,避免剧烈温度变化诱发支气管肺发育不良。