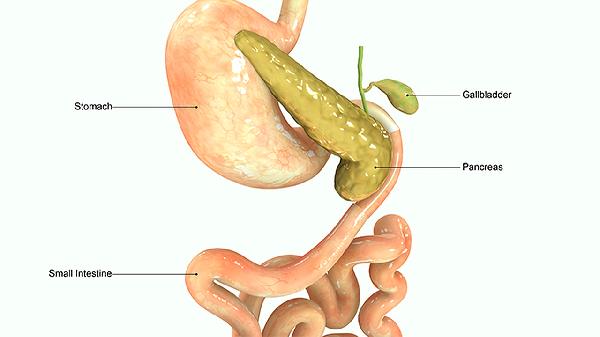

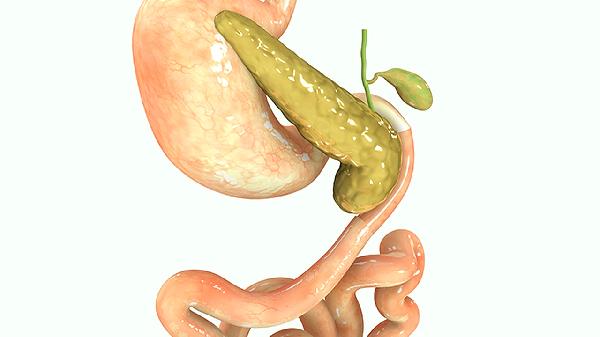

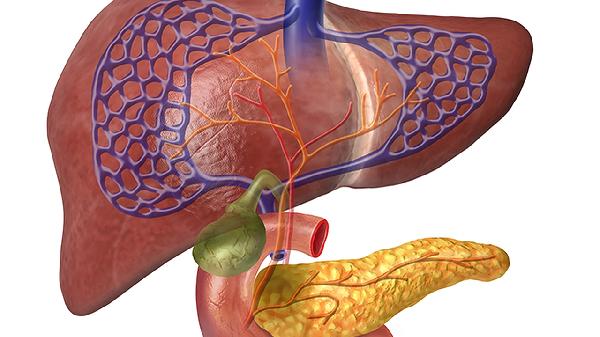

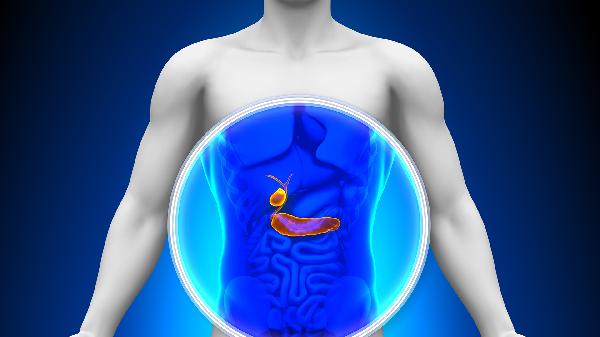

胆囊息肉可通过定期复查、调整饮食结构、控制体重、戒酒、药物治疗等方式干预。胆囊息肉通常由胆固醇代谢异常、慢性炎症刺激、胆汁淤积、胆囊收缩功能异常、遗传易感性等因素引起。

1、胆固醇代谢异常:高胆固醇饮食可能促进息肉形成,建议减少动物内脏、蛋黄等高胆固醇食物摄入,增加膳食纤维比例。药物治疗可选用熊去氧胆酸、阿托伐他汀、非诺贝特等调节脂质代谢。

2、慢性炎症刺激:长期胆囊炎可能诱发炎性息肉,需避免暴饮暴食和油腻饮食。伴有右上腹隐痛、餐后腹胀症状时,可考虑使用茴三硫、胆宁片等利胆药物。

3、胆汁淤积:胆囊排空障碍易导致胆汁浓缩沉积,建议每日规律进食早餐,餐后适度活动促进胆囊收缩。药物治疗可选择苯丙醇、曲匹布通等促进胆汁排泄。

4、胆囊收缩功能异常:胆囊动力不足可能加重息肉进展,推荐橄榄油、深海鱼类等富含不饱和脂肪酸的食物。伴随消化不良时可短期使用硫酸镁、莫沙必利等药物改善。

5、遗传易感性:家族性息肉病患者需每6个月超声监测,合并胆囊壁增厚或胆绞痛时,可考虑行腹腔镜胆囊切除术或保胆息肉切除术。

日常饮食建议采用低脂高纤维模式,优先选择清蒸、炖煮的烹饪方式,适量摄入核桃、亚麻籽等富含ω-3脂肪酸的食物。保持每周150分钟中等强度运动如快走、游泳,避免久坐不动。出现持续腹痛、黄疸或息肉直径超过1厘米时应及时肝胆外科就诊,超声造影或增强CT可进一步评估息肉性质。