耳膜穿孔可通过观察等待、预防感染、避免外力刺激等方式促进自愈,通常由外伤、感染、气压损伤、异物刺入、噪音暴露等原因引起。

功能主治:用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎

用法用量:滴耳。成人一次6-10滴,一日2~3次。滴耳后进行约10分钟耳浴,根据症状适当增...

1、外伤因素:

耳部直接受外力撞击或掏耳过深可能导致鼓膜撕裂。此类穿孔边缘整齐且直径小于3毫米时,80%患者可在1-2个月内自愈。期间需保持耳道干燥,洗澡时使用防水耳塞,避免擤鼻等增加耳压的动作。

2、感染因素:

中耳炎引发的穿孔多伴随脓性分泌物,可能与肺炎链球菌、流感嗜血杆菌感染有关。急性期需使用氧氟沙星滴耳液控制炎症,穿孔直径超过鼓膜50%或持续流脓超过6周时需考虑鼓室成形术。

3、气压损伤:

潜水或飞行时的快速压力变化可导致鼓膜内外压力失衡。此类穿孔呈星芒状裂纹,需立即停止相关活动并口服布洛芬缓解疼痛,多数在3周内愈合。反复发作需检查咽鼓管功能。

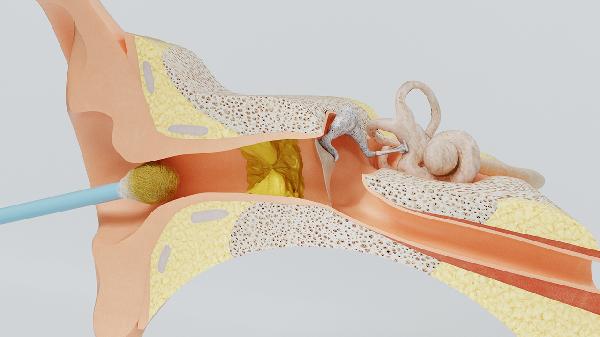

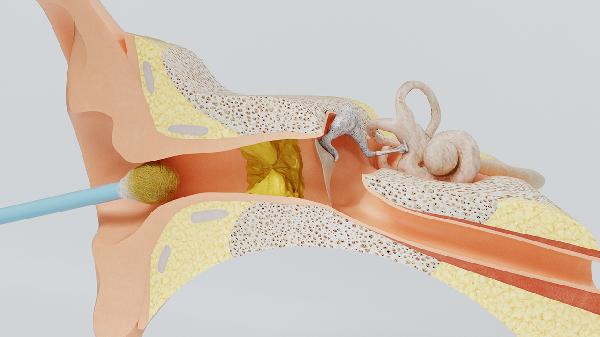

4、异物刺激:

棉签或发卡等异物刺入可能造成边缘不规则的穿孔。自愈概率与损伤深度相关,需通过耳内镜评估是否累及听小骨。合并听力下降或耳鸣需行鼓膜修补术。

5、噪音暴露:

爆炸或持续高分贝噪音可导致混合性穿孔,常伴随感音神经性听力损失。此类损伤需联合使用糖皮质激素和神经营养药物,超过3个月未愈需考虑脂肪移植修补。

日常建议增加维生素A、锌元素摄入促进黏膜修复,避免游泳及耳机使用。愈合期可进行鼓膜按摩轻压耳屏后快速松开,若6个月后仍未闭合或出现反复眩晕、面瘫等症状,需及时行鼓膜成形术或听骨链重建。恢复期间建议每周进行30分钟有氧运动改善耳部微循环,但需避免篮球等可能造成头部撞击的运动。