湿毒清胶囊价格约15-30元/盒,具体受规格、品牌、地区等因素影响。

1、品牌差异:

不同制药企业生产的湿毒清胶囊存在价格差异。同仁堂等老字号品牌因工艺考究,价格多集中在25-30元区间;区域性药企产品通常定价15-20元。包装规格相同的条件下,品牌溢价可达10-15元。

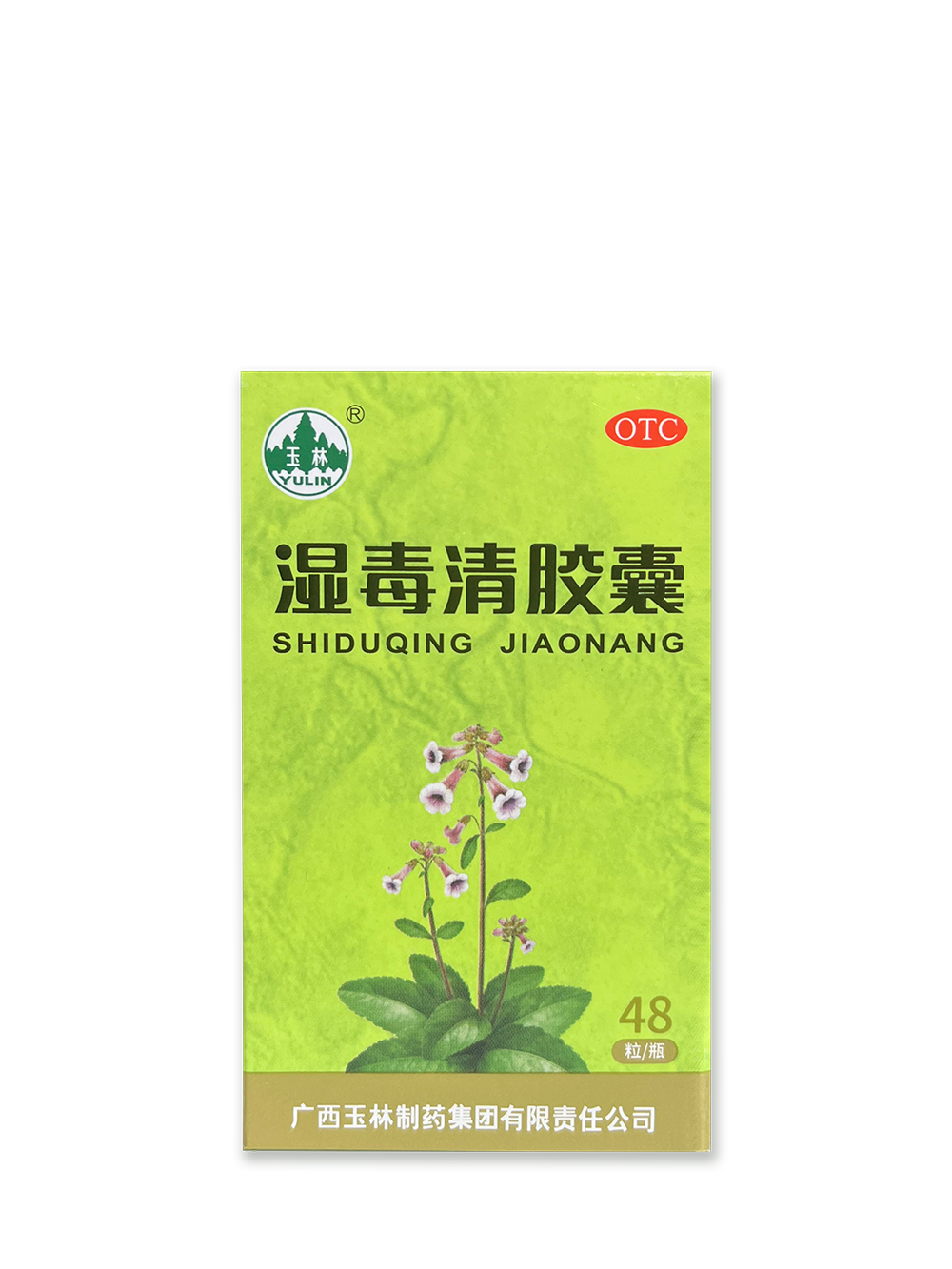

功能主治:养血润肤,祛风止痒。用于血虚风燥所致的风瘙痒,症见皮肤干燥、脱屑、瘙痒,伴有抓痕、血痂、色素沉着;皮肤瘙痒症见上述证候者。

用法用量:口服。 一次3~4粒, 一日3次。

2、规格影响:

常见规格包括36粒/盒与54粒/盒两种。36粒装市场价普遍为15-22元,54粒装价格多在22-30元浮动。大规格包装单位成本更低,但需注意药品有效期。

3、地区差价:

一线城市药店因运营成本较高,售价通常比三四线城市高3-5元。同一连锁药店在不同省份的定价可能存在2-3元差异,建议通过电商平台比价后线下购买。

4、购买渠道:

实体药店售价普遍高于电商平台2-3元。京东大药房等正规电商常推出满减活动,折后价可低至12-18元/盒。需认准国药准字批号,避免购买非正规渠道产品。

5、医保政策:

部分省市将湿毒清胶囊纳入医保乙类目录,自付比例约30%。参保人员凭处方在定点药店购买可报销50%-70%,实际自费金额可能降至10-15元/盒。

湿毒清胶囊作为中成药,服用期间建议避免辛辣油腻饮食,可配合绿豆汤、薏米粥等清热利湿食疗。体质虚寒者需在医师指导下使用,连续服用不宜超过两周。出现皮肤瘙痒加重或腹泻等症状时应及时停药就医,过敏体质者慎用。购买时注意核对生产日期与防伪标识,储存于阴凉干燥处。