临床常用止血药主要包括氨甲环酸、酚磺乙胺、维生素K1、蛇毒血凝酶和凝血酶原复合物五大类。

1、氨甲环酸:

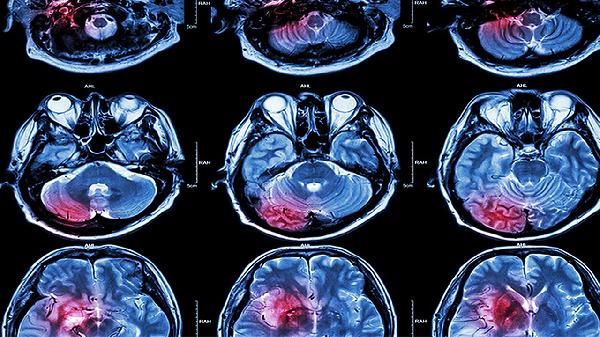

功能主治:用于防治手术前后及以及血液、血管因素引起的出血,如血小板减少性紫癜、脑出血、胃肠道出血、眼底出血、齿龈出血、鼻出血等。

用法用量:1.成人:(1)肌内注射:①治疗出血,每次0.25~0.5g,每天总量0.5~1.5g;②预防手术出血:术前15~30min给药0.25~0.5g,必要时2h后再注射0.25g,每天总量0.5~1.5g;(2)静脉注射:治疗出血,每次0.25~0.5g,每天总量0.5~1.5g;(3)静脉滴注:①治疗出血,每次0.25~0.75g、每天2~3次,稀释后滴注;②预防手术出血:同肌内注射;(4)口服给药:治疗出血,每次0.5~1g,每天3次。2.儿童:口服给药:治疗出血,每次按体重10mg/kg给药,每天3次。

通过抑制纤溶酶原激活发挥抗纤维蛋白溶解作用,适用于外科手术出血、月经过多等纤溶亢进性出血。该药可静脉注射或口服,常见不良反应包括胃肠道不适和视力模糊。肾功能不全者需调整剂量,血栓性疾病患者禁用。

2、酚磺乙胺:

通过增强血小板聚集功能和降低毛细血管通透性止血,主要用于预防和治疗毛细血管脆性增加引起的出血。给药方式包括肌肉注射和静脉滴注,可能出现短暂血压下降等不良反应。与其他止血药联用时可增强疗效。

3、维生素K1:

作为凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成的必需辅因子,适用于维生素K缺乏导致的凝血障碍。新生儿出血症、长期使用广谱抗生素者需重点补充。可皮下或肌肉注射,静脉注射需严格控制速度,严重肝病患者效果有限。

4、蛇毒血凝酶:

从蛇毒中提取的止血剂,通过促进纤维蛋白原转化为纤维蛋白发挥止血作用。主要用于外科手术创面渗血,可局部喷洒或静脉注射。使用前需做过敏试验,禁用于DIC等血栓性疾病。

5、凝血酶原复合物:

含凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的血液制品,用于血友病B等遗传性凝血因子缺乏症。需静脉输注给药,使用过程中需监测血栓形成风险。输注速度过快可能引起面部潮红等反应,需冷藏保存。

合理使用止血药物需根据出血原因选择针对性药物,纤溶亢进首选氨甲环酸,血小板异常适用酚磺乙胺,凝血因子缺乏则需补充维生素K或凝血因子制品。日常饮食可适当增加富含维生素K的绿叶蔬菜,但严重出血需立即就医。用药期间避免剧烈运动和外伤,定期监测凝血功能,合并血栓风险因素者需谨慎评估获益与风险。所有止血药物均需在医生指导下规范使用,不可自行调整剂量。