鼓膜炎可通过局部热敷、抗生素滴耳液、口服消炎药、鼓膜穿刺引流、鼓膜修补术等方式治疗。鼓膜炎通常由细菌感染、病毒感染、耳道异物刺激、中耳炎扩散、外伤等因素引起。

功能主治:用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎

用法用量:滴耳。成人一次6-10滴,一日2~3次。滴耳后进行约10分钟耳浴,根据症状适当增...

1、局部热敷:

早期鼓膜充血阶段可使用40℃左右温热毛巾外敷患耳,每日3-4次促进血液循环。热敷时需保持耳道干燥,避免用力按压耳廓。该方法适用于无明显渗出的单纯性鼓膜炎,能缓解耳闷胀感。

2、抗生素滴耳液:

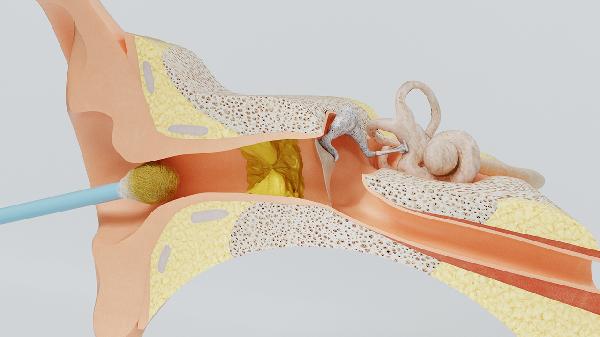

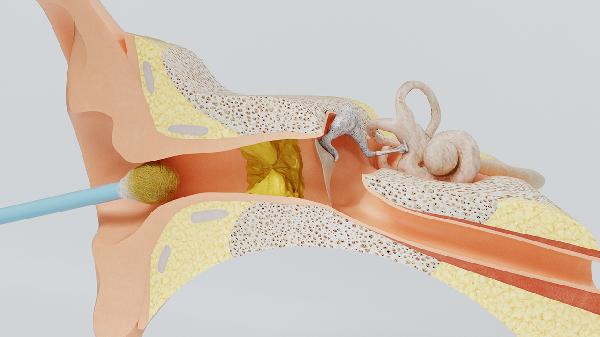

细菌性鼓膜炎需使用氧氟沙星滴耳液、氯霉素滴耳液、环丙沙星滴耳液等局部抗菌药物。用药前需清洁外耳道,每日滴药3次,每次2-3滴。滴药后保持患耳朝上5分钟,避免药物流失。

3、口服消炎药:

伴有发热或耳周淋巴结肿大时需口服阿莫西林、头孢克肟、罗红霉素等全身抗生素。疗程通常5-7天,需完整服用避免耐药。服药期间可能出现胃肠道不适,建议餐后服用。

4、鼓膜穿刺引流:

鼓室积液导致剧烈耳痛或听力下降时,需在耳内镜下穿刺鼓膜排出脓液。操作后需保持耳道干燥两周,避免游泳或淋浴进水。穿刺孔通常1-2周内自行愈合,少数需手术修补。

5、鼓膜修补术:

反复发作的慢性鼓膜炎或穿孔超过3个月未愈者,需行鼓室成形术或鼓膜修补术。手术采用颞肌筋膜或软骨膜移植修复,术后需避免擤鼻、喷嚏等增加鼓室压力的动作。

治疗期间建议保持耳道清洁干燥,避免用力擤鼻或耳道进水。饮食宜清淡,多摄入富含维生素C的猕猴桃、鲜枣等水果,限制辛辣刺激食物。恢复期可进行耳周轻柔按摩,促进淋巴回流。若出现持续高热、剧烈眩晕或面瘫等症状需立即复诊。