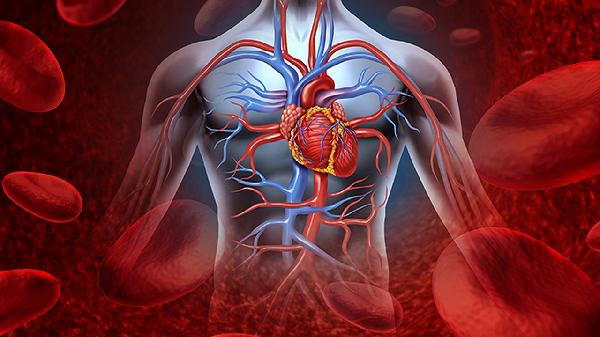

主动脉及冠状动脉钙化可通过生活方式调整、药物控制、定期监测、血运重建手术等方式干预,通常与动脉粥样硬化、高血压、糖尿病、年龄增长、慢性肾病等因素有关。

1、动脉粥样硬化:

动脉粥样硬化是钙化的主要病理基础,脂质沉积引发血管壁慢性炎症反应,导致钙盐在血管内膜异常沉积。伴随症状包括活动后胸闷、心绞痛,严重时可出现心肌梗死。控制低密度脂蛋白胆固醇是关键,常用药物包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、依折麦布。

2、高血压影响:

长期高血压加速血管内皮损伤,促进钙离子在血管平滑肌细胞沉积。患者可能出现头晕、颈项僵直等症状。日常需限制钠盐摄入,建议采用DASH饮食模式,每周进行150分钟中等强度有氧运动如快走、游泳。

3、糖尿病相关:

持续高血糖状态通过晚期糖基化终产物促进血管钙化,这类患者常合并周围神经病变。血糖管理需联合二甲双胍、SGLT-2抑制剂、GLP-1受体激动剂,定期检测糖化血红蛋白水平。

4、年龄因素:

血管钙化程度随年龄增长呈指数级上升,60岁以上人群检出率达80%。生理性钙化通常进展缓慢,建议每年进行冠状动脉CT钙化评分复查,避免维生素D过量补充。

5、慢性肾病:

肾功能不全导致钙磷代谢紊乱,继发甲状旁腺功能亢进加速血管钙化。此类患者需将血磷控制在1.13-1.78mmol/L,使用碳酸镧、司维拉姆等磷结合剂,必要时行甲状旁腺切除术。

日常需增加深绿色蔬菜和深海鱼类摄入,补充omega-3脂肪酸;戒烟并避免二手烟暴露;睡眠时保持左侧卧位减轻心脏负荷;每6个月复查心脏彩超和颈动脉超声;钙化评分>400需考虑冠状动脉造影评估,必要时行经皮冠状动脉介入治疗或冠状动脉旁路移植术。