滑膜炎可通过关节制动、冷热敷交替、药物治疗、物理治疗、关节腔注射等方式治疗。滑膜炎通常由运动损伤、关节退变、感染、免疫性疾病、代谢异常等原因引起。

功能主治:主要用于过敏性与炎症性疾病。

用法用量:1.补充替代治疗法:口服,1次5-10mg,一日10-60mg,早晨起床后服用2/3,下午服用1/3。2.抗炎:口服一日5-60mg,疗程剂量根据病情不同而异。3.自身免疫性疾病:口服,每日40-60mg,病情稳定后酌减。4.过敏性疾病:每日20-40mg,症状减轻后每隔1-2日减少5mg。5.防止器官移植排异反应:一般术前1-2天开始每日口服100mg,术后一周改为每日60mg。6.治疗急性白血病、恶性肿瘤等:每日口服60-80mg症状缓解后减量。

1、关节制动:

急性期需减少关节活动,使用支具或绷带固定患肢,避免负重行走加重滑膜刺激。膝关节滑膜炎建议卧床时抬高下肢,踝关节滑膜炎可穿戴护踝。制动时间一般不超过2周,长期制动可能导致肌肉萎缩。

2、冷热敷交替:

肿胀明显时用冰袋包裹毛巾冷敷15分钟,间隔2小时重复,持续48小时。72小时后转为热敷,使用40℃左右热毛巾或暖水袋,每日3次促进血液循环。冷热交替能缓解疼痛并加速炎症吸收。

3、药物治疗:

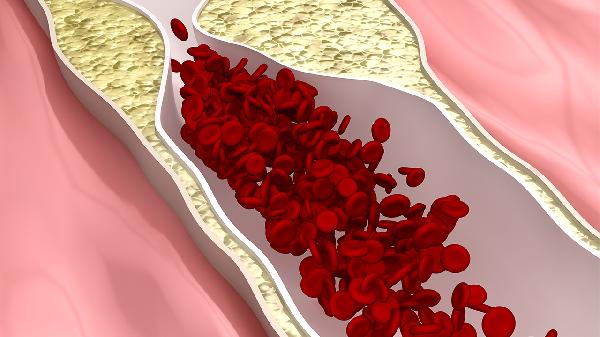

非甾体抗炎药如布洛芬、塞来昔布、双氯芬酸钠可缓解疼痛和炎症。严重病例需口服泼尼松等糖皮质激素,但疗程不超过7天。关节腔积液较多时可穿刺抽液后注射玻璃酸钠润滑关节。

4、物理治疗:

超短波治疗通过高频电磁场改善局部微循环,超声波治疗利用机械振动促进滑膜修复。急性期过后可采用低频脉冲电刺激增强股四头肌力量,每日20分钟,10次为1疗程。

5、关节腔注射:

顽固性滑膜炎在超声引导下注射倍他米松与利多卡因混合液,每年不超过3次。PRP富血小板血浆注射适用于退行性滑膜炎,需抽取自体血液离心制备,2周间隔注射2-3次。

日常需控制体重减轻关节负荷,游泳、骑自行车等低冲击运动更适合康复期。饮食增加三文鱼、亚麻籽等富含ω-3脂肪酸食物,补充维生素D和钙质。急性发作期间避免爬山、爬楼梯等动作,夜间睡眠时用枕头垫高患肢。若3周内症状未缓解或出现关节畸形、发热需及时就诊排除结核性滑膜炎或类风湿关节炎。