新生儿鼻子上有白点点可能由粟粒疹、皮脂腺分泌旺盛、母体激素残留、轻微感染或遗传因素引起,通常无需特殊治疗,保持皮肤清洁即可。

功能主治:本品为局部外用抗生素,适用于革兰阳性球菌引起的皮肤感染,例如:脓疱病、疖肿、毛囊炎等原发性皮肤感染及湿疹合并感染、不超过10厘米*10厘米面积的浅表性创伤合并感染等继发性皮肤感染。

用法用量:本品应外用,局部涂于患处。必要时,患处可用辅料包扎或敷盖,每日3次,5天一疗程,必要时可重复一疗程。

1、粟粒疹:

新生儿鼻部白点常见于粟粒疹,由未发育完全的汗腺导管堵塞导致。表现为针尖大小的白色或黄色丘疹,多分布在鼻翼、脸颊等部位。无需挤压或用药,一般2-3周会自行消退,注意避免包裹过厚衣物。

2、皮脂腺分泌:

母体雄激素刺激可能导致新生儿皮脂腺暂时性分泌旺盛,形成白色小颗粒。这种现象与胎儿期皮脂堆积有关,通常出生后1个月内逐渐减少。日常用温水轻柔清洁即可,避免使用碱性洗剂。

3、母体激素残留:

妊娠期雌激素通过胎盘传递给胎儿,可能引起短暂性皮肤角化异常。表现为鼻部、额头等部位的微小角质栓,属于生理性过渡现象。哺乳期母亲保持饮食清淡有助于减少激素影响。

4、轻微感染:

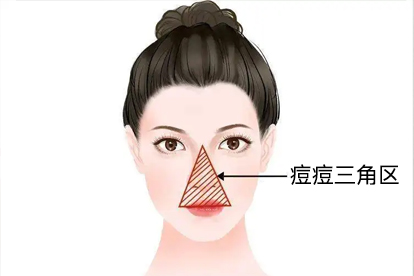

白色丘疹若伴随局部红肿可能与金黄色葡萄球菌定植有关。这种情况需与脓疱疹鉴别,后者会出现脓性分泌物。保持皮肤干燥通风,必要时在医生指导下使用莫匹罗星软膏等外用抗菌药物。

5、遗传因素:

部分新生儿出现家族性良性皮肤表现,如先天性毛囊角化症早期症状。此类白点可能持续较久但不会扩散,建议定期拍照记录变化情况,若6个月未消退需皮肤科评估。

日常护理建议使用37℃以下温水清洁面部,选择纯棉质地的衣物减少摩擦。哺乳期母亲可增加维生素B族摄入,避免高油脂饮食。观察是否伴随其他症状如发热、拒奶等,若白点区域出现渗液、扩散或持续超过3个月,需儿科就诊排除真菌感染或代谢性疾病。保持环境湿度在50%-60%有助于新生儿皮肤屏障修复。