鲈鱼需控制摄入量可能由重金属蓄积、寄生虫风险、过敏反应、高嘌呤特性、养殖环境隐患等因素引起。

1、重金属蓄积:

鲈鱼作为食物链上层鱼类易富集汞、镉等重金属,长期过量食用可能导致神经系统损伤。选择体型较小的鲈鱼可降低风险,每周摄入量建议不超过200克。深海鱼类交替食用有助于分散重金属暴露风险。

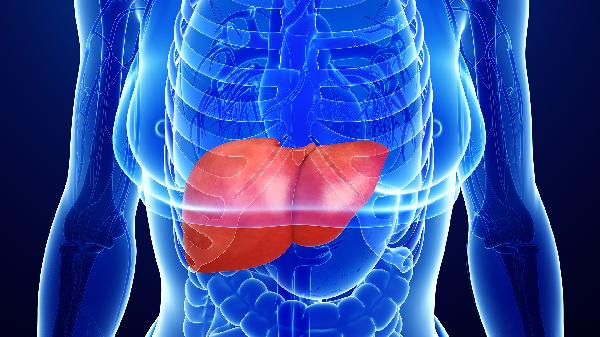

2、寄生虫隐患:

淡水鲈鱼可能携带肝吸虫等寄生虫,生食或未彻底加热存在感染风险。烹饪时需确保中心温度达70℃以上并持续2分钟。冷冻处理-20℃保存24小时以上可辅助杀灭寄生虫。

3、过敏风险:

鲈鱼蛋白可能引发部分人群过敏反应,表现为皮肤瘙痒、呼吸道水肿等症状。既往有海鲜过敏史者应谨慎尝试,首次食用建议少量测试。出现唇舌麻木需立即就医。

4、嘌呤含量:

每100克鲈鱼含嘌呤约150毫克,痛风急性期患者应严格忌口。缓解期每周限食1次,搭配芹菜、冬瓜等碱性食物有助于尿酸排泄。高尿酸血症人群需控制单次摄入量在80克以内。

5、养殖污染:

密集养殖可能导致抗生素残留或藻类毒素污染。优先选择具备ASC认证的养殖产品,烹饪前彻底去除内脏和鱼鳃。野生鲈鱼需确认捕捞水域无工业污染。

日常饮食建议采用清蒸、煮汤等低温烹饪方式保留营养,搭配维生素C丰富的彩椒、猕猴桃增强重金属代谢。运动后适量补充鲈鱼蛋白有助于肌肉修复,但需注意过敏测试。特殊人群应咨询营养师制定个体化膳食方案,定期监测血汞和尿酸水平。