耳漏可能由外耳道炎、中耳炎、鼓膜穿孔、胆脂瘤、外伤等因素引起。

1、外耳道炎:耳漏可能与细菌或真菌感染、耳道皮肤损伤等因素有关,通常表现为黄色分泌物、耳道瘙痒等症状。保持耳道干燥清洁可缓解症状,避免使用棉签掏耳。急性期可用氧氟沙星滴耳液控制感染,合并真菌感染时需联用克霉唑溶液。

功能主治:用于治疗敏感菌引起的中耳炎、外耳道炎、鼓膜炎

用法用量:滴耳.成人一次6~10滴,一日2~3次.滴耳后进行约10分钟耳浴.根据症状适当增...

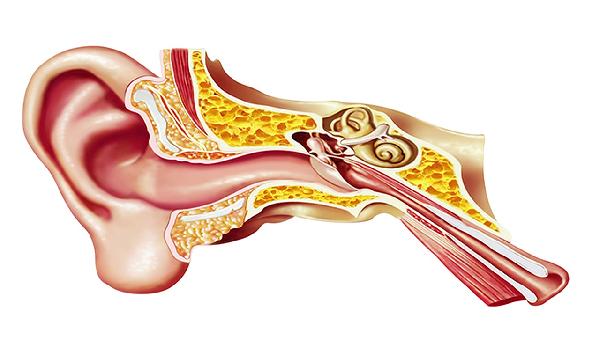

2、中耳炎:急性化脓性中耳炎多继发于上呼吸道感染,耳漏常为脓性分泌物伴听力下降。慢性中耳炎可能与咽鼓管功能障碍有关,需通过鼻喷激素改善通气。鼓室成形术适用于反复发作的慢性病例,乳突根治术可清除病灶。

3、鼓膜穿孔:外伤性穿孔常见于掌击或爆炸伤,耳漏多为血性液体。炎症性穿孔多由中耳炎发展而来,表现为持续性脓液渗出。小穿孔可通过烧灼法促进愈合,大面积穿孔需行鼓膜修补术,术后避免用力擤鼻。

4、胆脂瘤:先天性胆脂瘤与胚胎发育异常相关,获得性胆脂瘤多因中耳负压形成。特征性表现为恶臭耳漏及传导性耳聋,CT检查可确诊。需手术彻底清除病变组织,完壁式乳突切除术能保留听力结构。

5、外伤:颅底骨折可能导致脑脊液耳漏,表现为清水样液体。外耳道裂伤常见于异物损伤,需清创后包扎。高风险职业者应佩戴耳部防护装备,交通事故后出现耳漏需排除颞骨骨折。

日常避免游泳时耳道进水,感冒期间不要用力擤鼻涕。耳漏持续超过一周或伴随眩晕发热时需及时就诊,糖尿病患者更需警惕恶性外耳道炎。听力下降者应进行纯音测听评估,反复发作的病例建议完善颞骨CT检查。耳道清洁建议使用生理盐水冲洗,禁用尖锐物品掏耳。