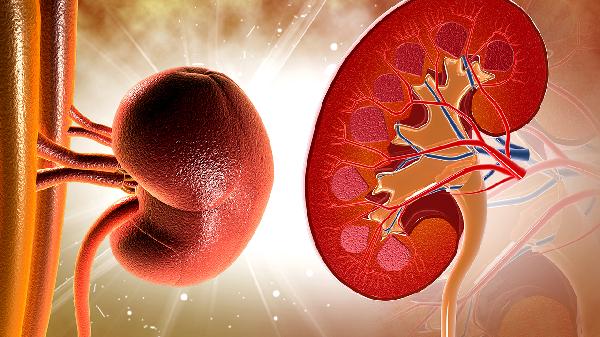

肾盂癌可通过手术切除、靶向治疗、免疫治疗、化疗、放疗等方式治疗。肾盂癌通常由长期吸烟、接触化学致癌物、慢性尿路感染、遗传因素、镇痛药滥用等原因引起。

1、手术切除:

根治性肾输尿管切除术是主要治疗手段,适用于局限性肿瘤。手术需完整切除患侧肾脏、输尿管及膀胱袖状切除。对于早期肿瘤可考虑保留肾脏的输尿管节段切除术,术后需密切随访膀胱镜检。

2、靶向治疗:

晚期患者可选用舒尼替尼、帕唑帕尼、阿昔替尼等靶向药物。这类药物通过抑制血管生成阻断肿瘤血供,常见副作用包括高血压、手足综合征。治疗前需进行基因检测评估靶点表达。

3、免疫治疗:

PD-1抑制剂纳武利尤单抗、帕博利珠单抗可用于二线治疗。免疫治疗通过激活T细胞杀伤肿瘤细胞,可能出现免疫相关性肺炎、结肠炎等不良反应。治疗期间需定期监测甲状腺功能。

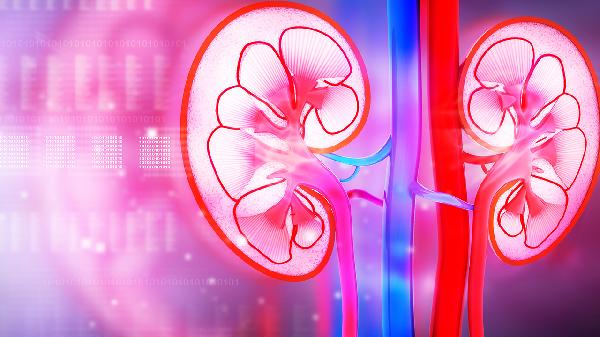

4、化疗方案:

顺铂联合吉西他滨是常用化疗方案,适用于转移性患者。化疗可能导致骨髓抑制、恶心呕吐等反应,需配合止吐药和升白针使用。肾功能不全患者需调整顺铂剂量。

5、放射治疗:

放疗多用于骨转移灶的姑息止痛治疗,采用三维适形或调强技术。单次8Gy或分次30Gy/10f是常用方案。放疗期间可能出现放射性膀胱炎,需保持充足饮水量。

术后建议每日饮水2000ml以上,适量食用蓝莓、西兰花等抗氧化食物,避免腌制食品。根据体力恢复情况选择散步、太极拳等低强度运动,戒烟并避免接触染发剂等化学物质。定期复查尿常规、膀胱镜及影像学检查,监测复发和转移迹象。