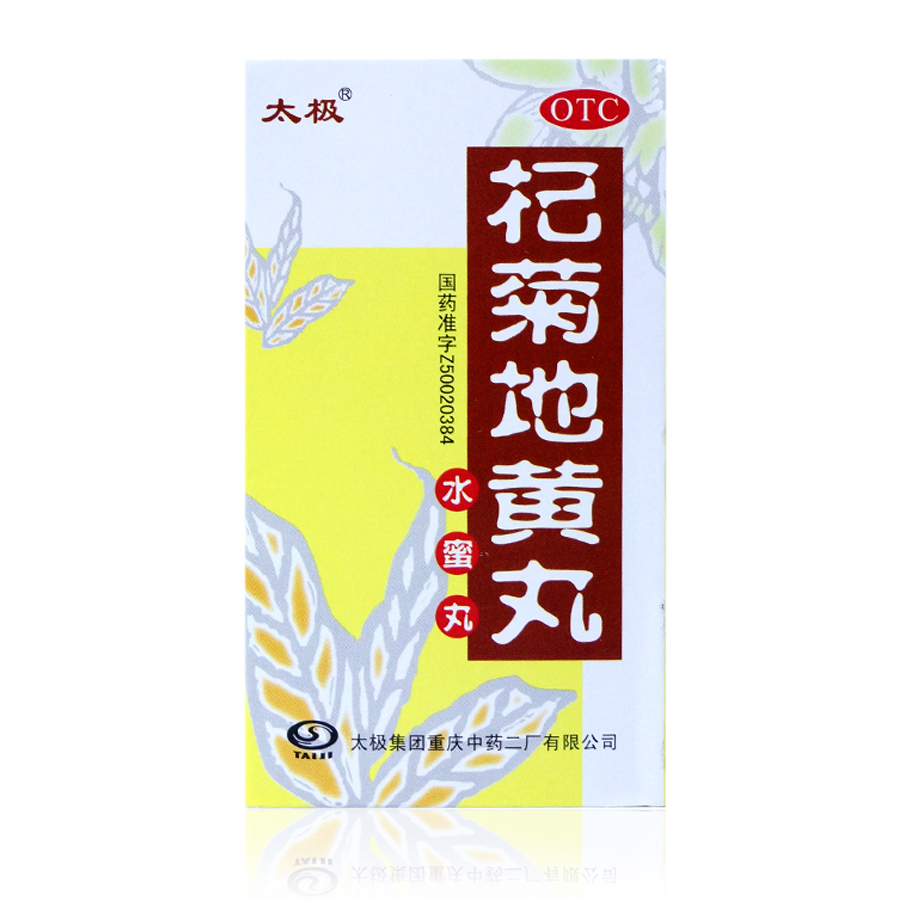

杞菊地黄丸的注意事项包括避免辛辣刺激食物、感冒发热慎用、过敏体质者禁用、不宜与藜芦同服、长期服用需监测肝肾功能。

1、饮食禁忌:

服用期间需忌食辛辣、油腻及生冷食物,如辣椒、烧烤、冰饮等,以免影响药物吸收或加重肝肾负担。高血压患者需控制盐分摄入,避免腌制食品。

2、特殊人群:

外感风寒或风热感冒伴发热时应暂停用药,孕妇及哺乳期妇女需医师指导。糖尿病患者注意丸剂中含蜂蜜成分,过敏体质者可能出现皮疹、瘙痒等不良反应。

3、药物相互作用:

避免与含藜芦的中药如人参健脾丸同服,西药降压药、降糖药需间隔2小时服用。阿司匹林、华法林等抗凝药物可能增加出血风险。

4、服用方法:

建议饭前半小时温水送服,每日2-3次。服药期间出现口干、便秘可搭配麦冬、石斛代茶饮。连续服用超过4周需复查肝功能、尿常规。

5、症状监测:

服药后若出现食欲减退、黄疸或尿量明显减少应立即停药。视力模糊加重或眼压升高需警惕青光眼风险,及时眼科就诊。

日常可配合菊花枸杞茶辅助养肝明目,适度进行八段锦、太极拳等舒缓运动。储存时需密封避光,儿童需在成人监护下使用,服药期间定期监测血压血糖变化,避免熬夜及情绪激动。