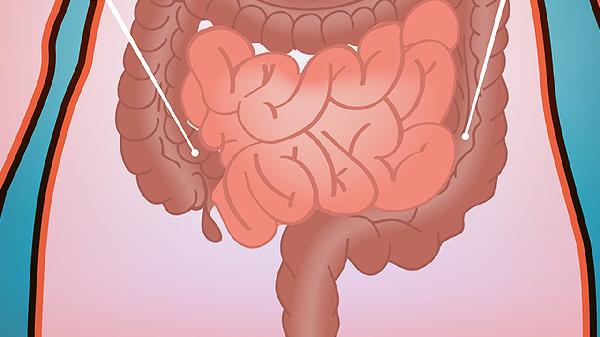

肠壁增厚但肠镜检查无异常可能由生理性水肿、肠道功能紊乱、慢性炎症、缺血性肠病或检查技术差异等因素引起。

1. 生理性水肿:

肠道在进食后或局部受到刺激时可能出现暂时性水肿,导致CT显示肠壁增厚。这种情况通常与饮食不当、轻度过敏或局部血液循环变化有关,肠镜检查时水肿可能已消退。建议调整饮食结构,避免辛辣刺激食物,观察1-2周后复查。

2. 肠道功能紊乱:

肠易激综合征等功能性肠病可引起肠道蠕动异常,导致肠壁阶段性增厚。患者常伴有腹胀、排便习惯改变等症状,但肠镜下黏膜无器质性病变。可通过益生菌调节菌群、腹部热敷等物理疗法改善症状。

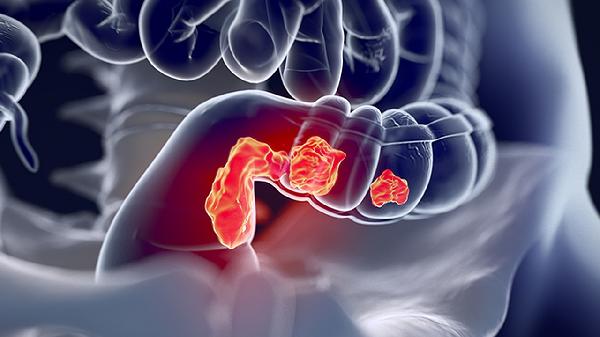

3. 慢性炎症:

轻度克罗恩病或溃疡性结肠炎早期可能仅表现为肠壁增厚,肠镜下黏膜损伤尚未显现。这类疾病通常伴随反复腹痛、腹泻等症状,需结合粪便钙卫蛋白检测、小肠造影等进一步排查。确诊后需规范抗炎治疗。

4. 缺血性肠病:

老年人或心血管疾病患者可能出现肠道供血不足,CT显示肠壁增厚但肠镜未见溃疡。这与血管硬化、低血压等因素相关,典型表现为餐后腹痛。需控制基础疾病,改善微循环,严重者需血管介入治疗。

5. 检查技术差异:

CT对肠壁层次结构显示更敏感,而肠镜主要观察黏膜表面。肠道准备不充分、肠腔塌陷或CT扫描时机不当可能导致假性增厚。建议在不同医疗机构复查,必要时采用CTECT肠道造影等增强检查技术。

对于持续存在的肠壁增厚,建议3个月后复查影像学检查,期间注意记录排便情况、腹痛特点等变化。日常饮食宜选择低渣、易消化的食物如粥类、蒸鱼等,避免酒精和咖啡因刺激。适当进行步行、瑜伽等温和运动促进肠道蠕动,若出现体重下降、持续便血等预警症状需及时就诊。保持规律作息有助于肠道功能恢复,必要时可考虑中医调理。