头胎智力表现差异主要与出生顺序效应、父母养育经验、家庭资源分配等因素有关,并非生物学上的智力缺陷。影响因素主要有养育方式差异、父母年龄因素、孕期健康管理、家庭互动模式、社会经济压力等。

1、养育方式差异:

初为父母者常对头胎过度保护或要求严格,可能限制探索行为。后期子女养育更趋理性,给予更多自主空间。心理学研究显示,适当自主性能促进认知灵活性发展。

2、父母年龄因素:

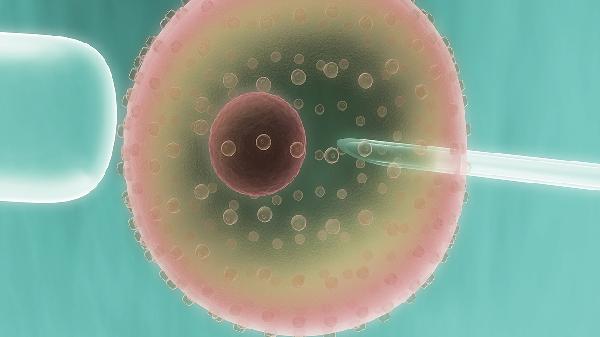

生育头胎时父母生殖细胞质量与后期子女存在生物学差异。男性精子质量随年龄增长可能下降,但女性卵子质量在最佳育龄期25-30岁相对稳定。高龄产妇头胎反而可能获得更成熟的孕期照护。

3、孕期健康管理:

初产妇常因缺乏经验导致叶酸补充不足、产检依从性低等。后续妊娠时更注重营养均衡与胎儿脑发育关键营养素DHA、胆碱等的足量摄入,这些物质对神经元髓鞘化具有重要作用。

4、家庭互动模式:

头胎早期缺乏兄弟姐妹的语言刺激,而后期子女在语言爆发期能获得更多交流机会。但头胎往往获得更集中的亲子阅读时间,这种一对一互动对语言中枢发育具有独特优势。

5、社会经济压力:

年轻父母养育头胎时职业稳定性较差,家庭压力可能影响亲子互动质量。随着家庭经济条件改善,后期子女可能获得更丰富的教育资源和刺激环境,但头胎通常继承更多父母注意力资源。

从神经发育角度看,胎儿期至3岁是大脑突触形成的关键窗口期。建议头胎家庭注重孕期营养监测,保证DHA每日200mg以上摄入;产后优先建立安全型依恋关系,通过抚触刺激促进神经发育;幼儿期提供适龄认知玩具但避免过度早教,2岁前每天保持1小时以上亲子共读。母乳喂养至少6个月可提供必需脂肪酸,辅食添加期注意铁锌等微量元素补充。学龄前每年进行发育商筛查,发现语言或社交延迟时及时进行专业评估。家庭环境方面,保持稳定的养育者关系比物质条件更重要,避免频繁更换照料者。