胎儿心室强光点多数为生理性表现,通常无需特殊治疗,可通过超声随访监测、染色体检查、心脏结构评估、感染筛查及孕期营养管理等方式处理。

1、超声随访监测:

心室强光点90%以上为良性表现,建议每4-6周复查胎儿超声心动图。重点观察强光点数量变化、是否伴随心室扩大或心功能异常。单纯性强光点在孕晚期可能自然消失,持续存在但无其他异常者预后良好。

2、染色体检查:

当强光点合并其他超声软指标时,需进行无创DNA或羊水穿刺检查。21三体综合征患儿中约30%存在心室强光点,但孤立性强光点的染色体异常风险仅增加1-2%。高龄孕妇或血清学筛查高风险者建议完善遗传学诊断。

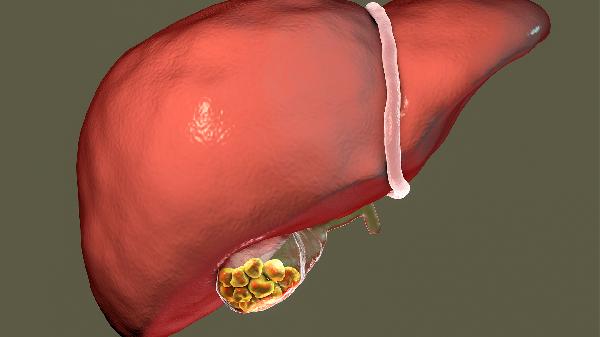

3、心脏结构评估:

需排除先天性心脏病如室间隔缺损、心内膜垫缺损等结构异常。三维超声可明确强光点是否与乳头肌钙化、腱索增厚相关。若发现血流动力学改变或心室发育不良,需转诊胎儿心脏专科。

4、感染筛查:

巨细胞病毒、弓形虫等宫内感染可能导致心肌钙化灶。通过TORCH抗体检测及病毒DNA载量分析排除感染因素。阳性病例需评估胎儿生长受限、脑室增宽等并发症,必要时进行抗病毒治疗。

5、孕期营养管理:

保证每日钙摄入1000-1200mg,维生素D补充400-800IU。适量增加深海鱼类、坚果等富含ω-3脂肪酸的食物。避免吸烟饮酒等可能影响胎儿心脏发育的危险因素,保持规律产检。

孕妇应保持每日30分钟中等强度运动如孕妇瑜伽、散步,促进胎盘血液循环。饮食注意补充优质蛋白和叶酸,推荐鸡蛋、瘦肉、深绿色蔬菜等。出现胎动异常或宫缩频繁时及时就医,避免过度焦虑影响妊娠状态。产后需对新生儿进行心脏超声复查,绝大多数孤立性强光点婴儿心脏功能正常。