大肠杆菌感染能否自愈取决于感染类型和严重程度,轻度的肠道感染通常可自行缓解,但严重感染或特殊菌株如产志贺毒素大肠杆菌需医疗干预。主要影响因素包括菌株毒性、宿主免疫力、感染部位以及是否出现并发症。

1、菌株差异:

非致病性大肠杆菌定植肠道通常无需处理。致病性菌株中,肠致病性大肠杆菌EPEC引起的轻度腹泻可能自愈,而肠出血性大肠杆菌EHEC感染可能引发溶血性尿毒综合征,需立即就医。

2、免疫状态:

健康成人感染普通致泻性大肠杆菌后,免疫系统可在3-5天内清除病原体。免疫力低下者、婴幼儿或老年人可能出现持续发热、血便等症状,需抗生素治疗。

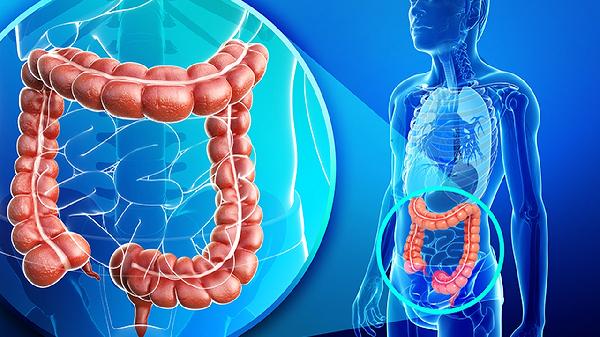

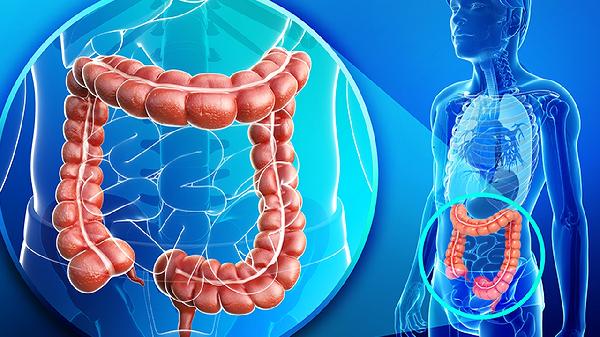

3、感染部位:

肠道局部感染自愈概率较高,但若细菌侵入血流导致败血症,或引发尿路感染、胆囊炎等肠外感染,必须接受抗菌药物治疗,严重者需住院静脉给药。

4、并发症风险:

出现持续高热>39℃、脱水尿量减少/眼窝凹陷、神经系统症状嗜睡抽搐或肾功能异常时,提示可能发生中毒性巨结肠、脓毒休克等危重并发症,禁止等待自愈。

5、症状持续时间:

水样泻<3天且无加重倾向可观察,补充口服补液盐。若症状超过1周仍无改善,或排便转为黏液脓血便,需进行粪便培养及药敏试验指导用药。

感染期间建议采用BRAT饮食香蕉、米饭、苹果泥、吐司,避免乳制品及高纤维食物。注意手卫生及食材充分加热,腹泻后使用含氯消毒剂处理污染物。每日监测体温和尿量,儿童及孕妇出现任何感染症状均应尽早就诊。恢复期可补充益生菌调节肠道菌群,但免疫缺陷患者需医生评估后再使用。