没有腋毛可能由遗传因素、激素水平异常、局部皮肤病变、药物影响、医源性操作等原因引起,可通过基因检测、激素替代疗法、皮肤治疗、调整用药方案、手术修复等方式干预。

1、遗传因素:部分人群先天性毛囊缺失或稀疏与基因突变相关,如外胚层发育不良综合征。此类情况无需特殊治疗,激光脱毛或植发手术可改善外观,但需评估毛囊存活率。建议进行家系调查明确遗传模式。

功能主治:本品适用于非免疫受损的因潜在危险而不宜使用传统疗法、或对传统疗法反应不充分或无法耐受传统疗法的中到重度特应性皮炎患者的治疗,可作为短期或间歇性长期治疗。0.03%和0.1%浓度的本品均可用于成年人,但只有0.03%浓度的本品可用于2岁及以上的儿童。

用法用量:成人:0.03%和0.1%他克莫司软膏在患处皮肤涂上一薄层本品,轻轻擦匀,并完全覆盖,一天两次。儿童:0.03%他克莫司软膏在患处皮肤涂上-薄层0.03%浓度的本品,轻轻擦匀,并完全覆盖,一天两次。本品应采用能控制特应性皮炎症状和体征的最小量,当特应性皮炎的症状和体征消失时应停止使用,本品不应采用封包敷料外用。

2、激素异常:雄激素不足直接影响毛发生长周期,常见于垂体功能减退、多囊卵巢综合征。伴随月经紊乱或性欲减退症状时,需检测睾酮、DHEA-S水平。短期可局部涂抹米诺地尔,长期需补充十一酸睾酮或采用HCG注射治疗。

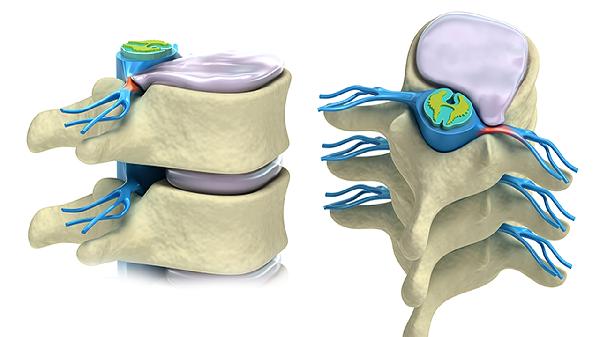

3、皮肤病变:瘢痕性脱毛见于扁平苔藓、硬皮病等自身免疫疾病,特征为皮肤硬化伴毛囊破坏。病理活检可确诊,早期使用他克莫司软膏联合窄谱UVB光疗可阻止进展,晚期需脂肪移植修复真皮层。

4、药物影响:化疗药物如环磷酰胺通过抑制毛母细胞导致暂时性脱毛,抗凝剂华法林可能引起永久性毛囊萎缩。停药后多数可自行恢复,严重者需联用生发胶囊或口服螺内酯拮抗药物副作用。

5、医源性操作:放疗区域毛囊不可逆损伤常见于乳腺癌术后,烧伤后皮肤移植也可能破坏毛囊结构。点阵激光联合富血小板血浆注射可促进残留毛囊活化,大面积缺损需考虑毛发单位提取移植术。

日常可增加核桃、三文鱼等富含omega-3食物促进毛囊健康,瑜伽等舒缓运动有助于调节激素平衡。局部按摩配合蓖麻油外涂能改善毛囊微循环,每周2-3次为宜。若合并多系统症状应及时就诊内分泌科或皮肤科,排除Turner综合征等染色体异常疾病。