副交感神经兴奋通过增强肠道蠕动、促进消化液分泌、改善局部血液循环、调节肠道菌群平衡及缓解排便障碍等方式促进大肠功能。

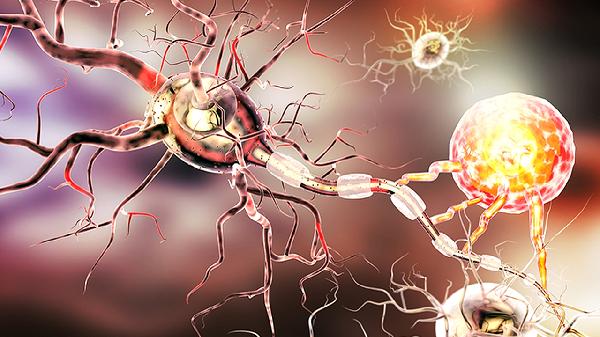

1、增强肠道蠕动:

副交感神经释放乙酰胆碱作用于肠壁平滑肌M受体,直接刺激结肠节段性收缩和集团蠕动。这种作用可加速内容物向直肠推进,尤其餐后结肠运动指数可提升40%-60%,有效预防功能性便秘。临床常见于迷走神经兴奋引发的胃结肠反射。

2、促进消化液分泌:

神经递质刺激杯状细胞分泌黏液量增加2-3倍,同时激活肠腺分泌碳酸氢盐。这种双重保护机制能中和肠道酸性环境,维持黏膜屏障完整性。研究显示副交感兴奋状态下,肠道分泌型免疫球蛋白A产量同步升高15%。

3、改善局部血供:

通过血管活性肠肽介导的血管扩张作用,使结肠黏膜血流量增加30%-50%。充足的血液供应保障了营养吸收和黏膜修复能力,对溃疡性结肠炎患者的黏膜愈合具有积极意义。动物实验证实电刺激迷走神经可使肠系膜动脉血流速提升1.8倍。

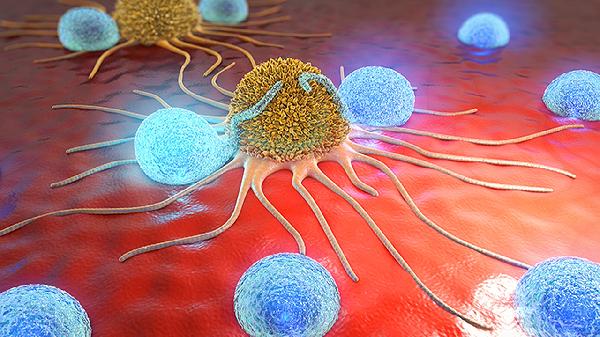

4、调节菌群平衡:

神经递质通过调控肠上皮细胞紧密连接蛋白表达,减少致病菌易位。同时促进潘氏细胞释放抗菌肽,选择性抑制大肠杆菌等致病菌生长。肠道菌群检测显示副交感兴奋状态时,双歧杆菌/大肠杆菌比值可升高2.1倍。

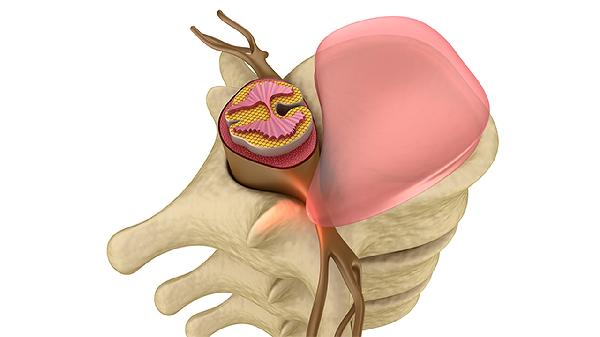

5、缓解排便障碍:

盆神经兴奋降低肛门内括约肌静息压达35%,同步引发直肠纵肌收缩。这种协调运动使排便阻力下降70%,对出口梗阻型便秘患者尤为关键。直肠肛管测压证实副交感神经支配完整者排便耗时缩短42%。

建议通过腹式呼吸训练、足底按摩等非药物方式温和刺激副交感神经,每日早餐后固定如厕时间建立条件反射。饮食中增加燕麦、奇亚籽等水溶性膳食纤维,配合太极拳等舒缓运动可维持神经调节效果。存在顽固性便秘或腹泻者需进行结肠传输试验和肛门直肠测压,排除器质性病变后考虑生物反馈治疗。