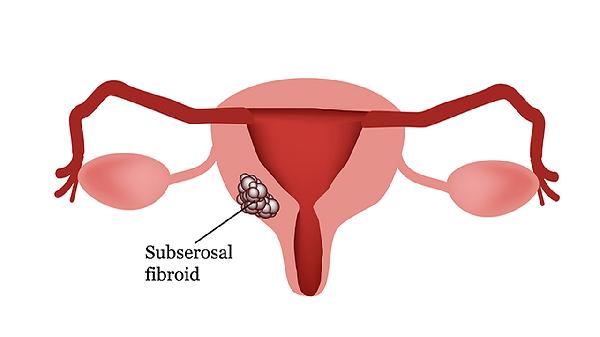

宫颈管分离在正常情况下不应超过3毫米。超过此范围可能提示存在病理状态,需结合临床症状进一步评估。

宫颈管分离指宫颈内口与外口之间的距离增大,常见于妊娠期或妇科疾病状态。生理性分离多与激素水平变化相关,如妊娠中晚期宫颈为适应胎儿生长可能出现轻微扩张。病理性分离可能与宫颈机能不全、感染或手术创伤等因素有关,通常伴随异常阴道分泌物、下腹坠胀或反复流产史。

1、生理性分离特征:

妊娠期宫颈管分离多在2-3毫米内,属于适应性改变。这种变化从妊娠16周开始逐渐显现,到28周左右达到峰值,但不应伴随宫颈长度明显缩短。超声监测显示宫颈形态呈"T"型或"U"型改变,内口闭合良好。日常需避免重体力劳动和长时间站立,定期进行宫颈长度测量。

2、病理性分离表现:

超过5毫米的分离多属异常,可能与细菌性阴道病、支原体感染等生殖道炎症相关。宫颈机能不全者常见进行性分离加重,孕中期突发无痛性宫口扩张是典型特征。既往有宫颈锥切术或多次宫腔操作史者,其宫颈结缔组织受损后更易发生病理性分离。这类情况需通过阴道分泌物培养、宫缩监测等明确病因。

建议备孕女性进行宫颈机能评估,尤其是有中期流产史或宫颈手术史者。妊娠期发现分离需每周超声监测,必要时行宫颈环扎术。非孕期持续分离应排查慢性盆腔炎或子宫内膜异位症,可尝试盆底肌训练改善局部血液循环。日常避免增加腹压的动作,性生活时注意体位选择和控制频率,出现异常出血或排液应及时就诊。