白内障囊外摘除术与超声乳化术的区别主要体现在手术切口大小、晶体核处理方式、术后恢复速度、适应症范围及并发症风险五个方面。

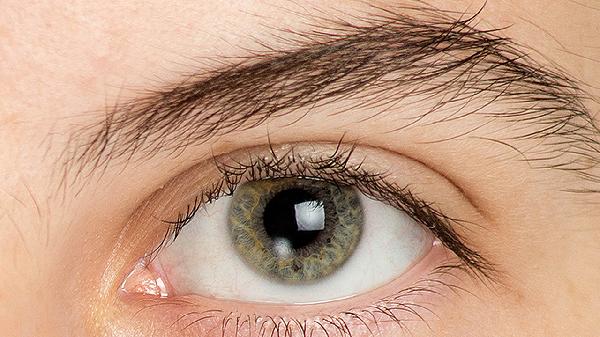

功能主治:对左氧氟沙星敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、细球菌属、肠球菌属、棒状杆菌属、假单胞菌属、绿脓杆菌、嗜血杆菌属〔流感嗜血杆菌、结膜炎嗜血杆菌(科-威氏杆菌)〕、莫拉(布兰氏)卡他菌、莫拉杆菌、莫拉一阿氏杆菌、沙雷氏菌属、克雷白氏菌属、变形杆菌属、不动杆菌属、肠杆菌属、厌氧菌属(丙酸杆菌)所引起的下述感染性疾病: 眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎。

用法用量:一般1次1滴、1日3次滴眼,根据症状可适当增减。对角膜炎的治疗在急性期每15~3...

1、切口差异:

白内障囊外摘除术需制作8-10毫米角膜缘切口,以便完整取出混浊晶体核。超声乳化术通过3毫米以下微小切口完成手术,利用超声探头将晶体核乳化吸出,微小切口通常无需缝合,术后散光更小。

2、核处理技术:

囊外摘除术需通过圈匙完整娩出晶体核,对囊袋稳定性要求较高。超声乳化术采用高频超声波将核粉碎成乳糜状,再通过负压吸引清除,更适合处理硬核白内障,但操作不当可能引发后囊膜破裂。

3、恢复周期:

超声乳化术后24小时视力即可明显改善,3-7天达到稳定状态。囊外摘除术因较大切口存在,角膜水肿消退需1-2周,最佳视力恢复需等待4-6周,术后需密切监测切口愈合情况。

4、适应症区别:

超声乳化术适用于1-4级核硬度患者,对角膜内皮细胞数量有严格要求。囊外摘除术可处理超硬核白内障,更适合角膜内皮功能较差、晶体脱位等复杂病例,但术中虹膜损伤风险相对较高。

5、并发症谱:

超声乳化术可能引发后囊膜破裂、黄斑囊样水肿等并发症。囊外摘除术更易出现切口渗漏、虹膜粘连等问题,两种术式均需警惕眼内炎风险,术后需规范使用左氧氟沙星滴眼液预防感染。

术后护理需注意避免揉眼及剧烈运动,遵医嘱使用妥布霉素地塞米松滴眼液控制炎症。饮食建议增加蓝莓、胡萝卜等富含叶黄素食物摄入,适度进行散步等低强度运动促进血液循环。两种术式选择需结合患者晶体核硬度、角膜状况及经济条件综合评估,术前完善角膜内皮计数、眼轴测量等检查至关重要。