肚子上出现小红血点可能由毛细血管扩张、过敏性紫癜、机械性摩擦、肝脏疾病、血小板减少等原因引起,可通过局部冷敷、抗组胺药物、维生素C补充、保肝治疗、糖皮质激素等方式改善。

1、毛细血管扩张:皮肤表层毛细血管破裂或扩张形成红点,常见于妊娠、剧烈咳嗽等腹压增高情况。避免抓挠刺激,局部冷敷可促进血管收缩,日常穿着宽松衣物减少摩擦。

功能主治:本品为局部外用抗生素,适用于革兰阳性球菌引起的皮感染,例如:脓疱病,疖肿、毛囊炎等原发性皮肤感染及湿疹合并感染、溃疡合并感染,创伤合并感染等继发性皮肤感染。

用法用量:本品应外用,局部涂于患处。必要时,患处可用辅料包扎或敷盖,每日3次,5天一疗程,必要时可重复一疗程。

2、过敏性紫癜:可能与食物过敏、昆虫叮咬等因素有关,通常表现为对称性出血点、关节肿痛等症状。口服氯雷他定等抗组胺药物,排查并远离过敏原如海鲜、花粉等。

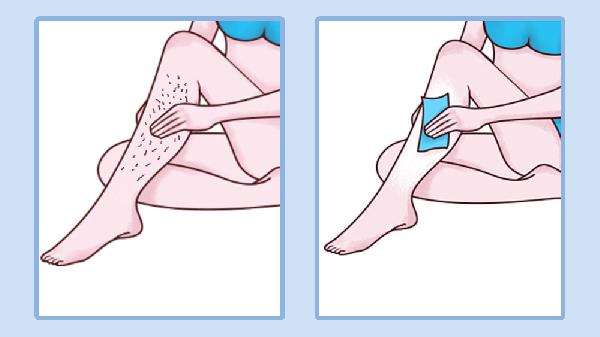

3、机械性摩擦:腰带过紧或衣物材质粗糙导致皮肤损伤。选择纯棉透气内衣,避免使用化纤织物,损伤处可涂抹莫匹罗星软膏预防感染。

4、肝脏疾病:肝硬化患者因凝血功能异常出现蜘蛛痣。需完善肝功能检查,针对病因使用水飞蓟宾等保肝药物,限制酒精摄入每日不超过25克。

5、血小板减少:免疫性血小板减少症可能导致出血点密集分布。血液检查血小板计数<50×10⁹/L时,需采用泼尼松等糖皮质激素治疗,避免剧烈运动防止碰撞。

建议增加富含维生素K的菠菜、西兰花等深色蔬菜摄入,适度进行快走、游泳等低冲击运动增强血管弹性。观察红点是否在两周内消退,若伴随牙龈出血、月经量增多等表现需立即血液科就诊。