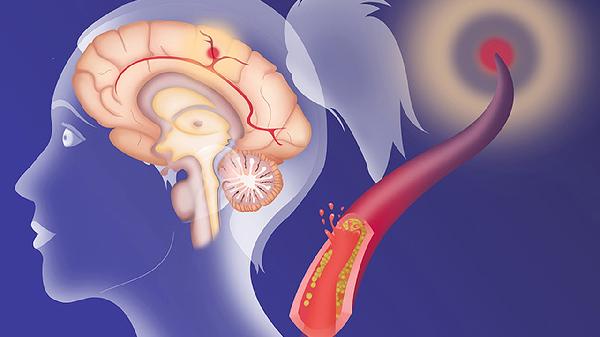

新生儿颅内出血可通过保持呼吸道通畅、控制出血、降低颅内压、维持生命体征稳定、手术治疗等方式干预。该症状通常由产伤、缺氧缺血性脑病、凝血功能障碍、早产儿脑血管发育不完善、维生素K缺乏等原因引起。

1、保持呼吸道通畅:

立即清除口鼻腔分泌物,采用侧卧位防止误吸,必要时给予氧气支持。对于出现呼吸暂停或严重呼吸困难者,需气管插管辅助通气。监测血氧饱和度维持在90%以上,避免缺氧加重脑损伤。

2、控制出血:

静脉输注维生素K纠正凝血异常,严重者可输注新鲜冰冻血浆或血小板。对于硬膜下血肿可考虑穿刺抽吸,蛛网膜下腔出血主要采取对症处理。止血药物如氨甲环酸需在凝血功能监测下谨慎使用。

3、降低颅内压:

抬高床头30度促进静脉回流,限制液体入量至60-80ml/kg/d。甘露醇等脱水剂需严格按体重计算剂量,同时监测电解质平衡。持续颅内压监测可指导治疗调整,必要时行脑室引流术。

4、维持生命体征:

通过暖箱维持体温36.5-37.5℃,纠正低血糖和酸中毒。血压管理需保持脑灌注压>30mmHg,避免血压剧烈波动。持续心电监护观察心率、呼吸等变化,及时处理惊厥发作。

5、手术治疗:

对于进行性硬膜外血肿、脑实质大量出血等需急诊开颅清除血肿。脑室出血伴脑积水可行脑室腹腔分流术,早产儿严重脑室内出血可考虑腰椎穿刺放液。术后需加强神经功能评估和康复干预。

新生儿颅内出血后需维持适宜环境温度与湿度,喂养采用少量多次方式,优先选择母乳或早产儿配方奶。康复期进行抚触和被动运动训练,定期随访头颅超声和神经发育评估。避免剧烈晃动头部,注意观察意识状态、喂养情况等变化,出院后需持续监测头围增长及运动发育里程碑。