先天性白内障可能由遗传因素、染色体异常、母体感染、代谢性疾病、药物影响等原因引起。

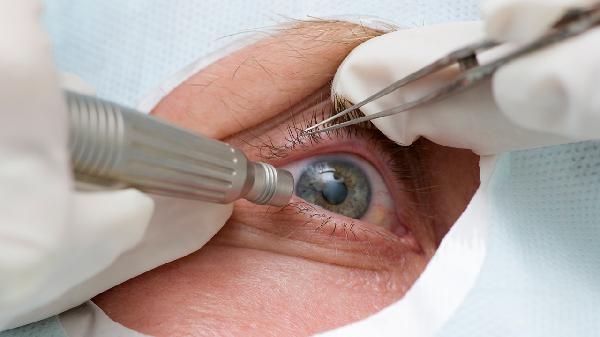

1、遗传因素:部分先天性白内障与常染色体显性遗传有关,父母携带致病基因可能导致子女发病。这类患者需通过基因检测明确病因,婴幼儿期需定期眼科随访,严重者需在6月龄后考虑超声乳化手术联合人工晶体植入。

功能主治:治疗多种病菌引起的外眼部感染性疾病

用法用量:一般1天3次、每次滴眼1滴,根据症状可适当增减。对角膜炎的治疗在急性期每15~3...

2、染色体异常:21三体综合征、特纳综合征等染色体疾病常伴发晶状体混浊。这类患儿需进行染色体核型分析,除白内障手术外还需多学科协作管理基础疾病,术后需长期进行视觉康复训练。

3、母体感染:妊娠早期感染风疹病毒、弓形虫或巨细胞病毒可能干扰胎儿晶状体发育。预防重点在于孕前疫苗接种和孕期感染防控,已发病新生儿需评估全身感染状况,眼部治疗需结合全身抗感染方案。

4、代谢性疾病:半乳糖血症、糖尿病母亲婴儿等代谢异常可导致晶状体渗透压改变。这类患儿需立即调整饮食结构,半乳糖血症需停用乳制品,同时监测血糖和肝功能,代谢控制后白内障可能自行缓解。

5、药物影响:妊娠期使用糖皮质激素、四环素类等药物可能诱发胎儿晶状体病变。预防关键在于孕期用药安全评估,已受影响的新生儿需眼科密切随访,混浊进展迅速者需在1岁前完成手术治疗。

先天性白内障患儿需保证维生素A、D及抗氧化营养素摄入,避免强光刺激,术后按医嘱使用左氧氟沙星滴眼液预防感染。建议每3个月复查屈光状态,6岁前每半年测量眼轴变化,配合遮盖疗法可有效预防弱视。哺乳期母亲应增加深海鱼类摄入,早产儿需补充叶黄素促进视觉发育。