耳朵畸形可能由遗传因素、胚胎发育异常、外伤感染、内分泌紊乱、染色体异常等原因引起,可通过佩戴矫正器、手术重建、抗感染治疗、激素调节、基因检测等方式干预。

1、遗传因素:

部分耳朵畸形与家族遗传密切相关,如小耳症、招风耳等常呈现显性遗传模式。父母一方存在耳廓形态异常时,子女患病概率显著升高。这类情况需通过基因检测明确病因,新生儿期可尝试无创矫正器干预,严重者需在学龄前完成耳廓再造手术。

2、胚胎发育异常:

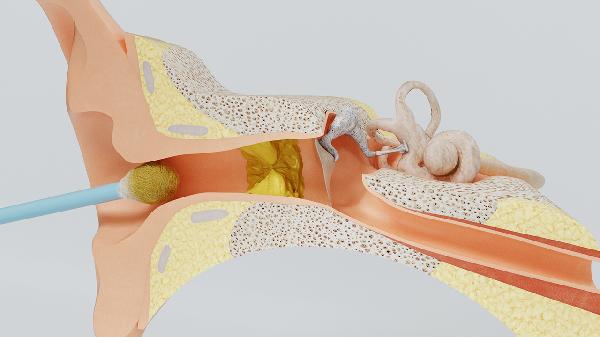

妊娠早期病毒感染或药物暴露可能导致耳廓发育停滞,表现为耳轮缺损、耳垂融合等结构异常。孕8-12周是耳廓成形关键期,此时接触风疹病毒或致畸药物会干扰神经嵴细胞迁移。这类畸形常伴有听力障碍,需联合耳鼻喉科进行听觉功能评估。

3、外伤感染:

耳部烧伤、撕裂伤或反复软骨炎可能造成继发性畸形,常见耳廓卷曲变形或菜花耳。急性期需彻底清创并使用头孢克肟、左氧氟沙星等抗生素控制感染,后期通过肋软骨移植或Medpor材料植入进行形态修复。

4、内分泌紊乱:

甲状腺功能减退或糖尿病孕妇易引发胎儿耳廓发育不良,表现为耳廓低位、耳甲腔过浅等特征。这类畸形可能与胰岛素样生长因子分泌不足有关,孕期需监测血糖和甲状腺素水平,出生后可通过耳模矫正技术改善形态。

5、染色体异常:

21三体综合征、特纳综合征等染色体疾病常伴发杯状耳、耳轮畸形等体征。这类患者多合并先天性心脏病或智力障碍,需进行染色体核型分析确诊。耳部整形需在全身状况稳定后实施,通常采用Nagata法或Brent法手术重建。

耳朵畸形患者日常需避免耳部受压或摩擦,佩戴定制耳罩保护脆弱结构。饮食注意补充维生素A、D促进软骨发育,适度咀嚼锻炼可刺激耳周血液循环。新生儿期发现形态异常应尽早就诊,6个月内的无创矫正有效率可达90%以上,严重病例需在5-7岁完成耳廓再造手术以获得最佳外观和功能恢复。